Петр Щедровицкий

Трагедия о Гамлете, принце Датском, Л.С. Выготского

Щедровицкий П.Г. Трагедия о Гамлете, принце Датском, Л.С. Выготского // Вопросы методологии. 1991. № 4. С. 84-92.

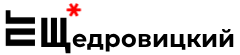

Людям позднейшего поколения, самим не пережившим эпохи 1910-х годов, трудно представить ее. Трудно представить себе это состояние каких-то мучительных душевных переживаний и надрывов с преданностью самым отвлеченным идеям, слагавшимся в мнимые величины и, как оказалось потом, ненужным.

Для всякого мыслящего русского интеллигента того времени вопросы места, роли, собственного дела, целей и ответственности интеллигенции в России были вопросами насущными, личными. Это были не абстрактные вопросы “смысла жизни”, но реальные проблемы существования интеллигента, интеллигентного пролетария, деятеля культуры, деятеля революции. Проблемы отношения к социальным группам и группировкам, классам и прослойкам, их взаимоотношений, проблемы отношения к революции и партиям и прежде всего – проблемы самоопределения.

Все эти и многие другие вопросы находили свое выражение в философии и литературе, которая всегда была в России еще большей философией.

Время, когда Выготский попадает в Москву, было временем всеобщей круговерти, затяжного и изнурительного кризиса самодержавия, государственного и административного аппарата, промышленности и торговли.

Это было время послереволюционное и предреволюционное одновременно. Время анархии и реакции. Время кипения жизни и культурно-нравственного упадка.

В России происходила великая ломка традиционных устоев и способов жизни, когда одна часть молодежи увлекалась Гершензоном и Шестовым, Ницше и Шопенгауэром, читала стихи Брюсова и Блока, а не читала Бергсона, потому что он не смог решить проблему личности, и неокантианцев, потому что они отвергали все связанное с психологизмом. Другая группа молодежи в то же время видела себя включенной в гигантский общественно-исторический процесс разрушения старого и созидания нового.

Лев Семёнович Выго́тский (1896 Орша, Могилёвская губерния — 1934, Москва) — советский психолог. Основатель исследовательской традиции изучения высших психологических функций, начиная с критических работ 1930-х годов известна как «культурно-историческая теория» в психологии. Автор литературоведческих публикаций, работ по педологии и когнитивному развитию ребёнка. Объединил вокруг себя коллектив исследователей, известный как «круг Выготского-Лурии»

Рудо́льф Штейнер (также Штайнер; нем. Rudolf Joseph Lonz Steiner, 1861 — 1925)— австрийский доктор философии, педагог, лектор и социальный реформатор; эзотерик, оккультист, ясновидящий и мистик XX века, автор многих сочинений, давший более 6000 лекций по всей Европе; основоположник антропософии и антропософского движения

Одни решали проблему собственной личности, а вслед за этим проблемы персонализма и психологизма в философии, литературе, искусстве. Другие осознавали себя частицей народа, боролись и искали, строили фантастические картины будущего общества (в большинстве, правда, совершенно утопические).

Это было время позднего символизма – этого социального движения, охватывавшего самые разные пласты российской интеллигенции, – с его жертвенностью, мистическим увлечением Востоком и Рудольфом Штейнером, с его лозунгом о “кризисе современной культуры” и ощущением этого надвигающегося кризиса, которое сквозило во всех произведениях так же, как и в авторах. Это было время, когда шли споры вокруг театра, но не столько потому, что волновал “театр”, сколько потому, что вся жизнь была театрализована (хуже – балаганизирована) и люди актерствовали…

Может быть, искали себя?*

“Мы все исполнители, мы все – актеры” (Ю. Айхенвальд). Жизнь – это театр, “каждая минута – театр” (Н. Евреинов). “Что такое в сущности человеческая жизнь, как не одно сплошное представление, в котором все ходят с надетыми масками, разыгрывая каждый свою роль, пока режиссер не уведет со сцены”. (Эр. Роттердамский), характеристика “фельетонистской эпохи Г. Гессе в “Игре в бисер” и т.д.

Религиозно-философское общество Вл. Соловьева, обычно проводившее свои собрания в салоне Морозовой, устраивало публичные лекции по проблемам философии и литературы.

Ежемесячно выходили десятки журналов, издавались сотни книг, читались доклады, лекции, проводились диспуты, поэтические вечера, встречи и представления, студенческие сходки и собрания тайных и мистических обществ.

В головах царила сумятица представлений и теорий. Марксизм, анархизм, социал-демократизм, материализм, махизм, бергсонианство, символизм, интуитивизм, православие, футуризм, неокантианство.

Крушение идеалов. “Время вывихнуло сустав”.

В России только-только начинает зарождаться психология. Это было время создания первых лабораторий экспериментальной психологии (Челпанов, Ланге, Бехтерев, Нечаев, Чиж), когда все русские психологи вполне могли уместиться на ступеньках нового института психологии при Московском университете. Г.И. Челпанов перебрался в Москву и вел семинары для избранных студентов по теоретической и экспериментальной психологии с шести пятнадцати до восьми.

Каждый член семинара имел собственный ключ от института.

Среди этого хаоса молодежь ищет новые пути, осмысляет происходящее, стремится найти собственное дело и противопоставить крушению социальных, культурных и нравственных оснований свой труд, свою энергию, свой талант.

Летом 1914 года началась война – она обострила все вопросы и довела их до логического и психологического предела. Новая эпоха мировой истории застала всех врасплох не потому, что не было предсказаний и предчувствий, но потому, что самые ее формы оказались свыше человеческих сил. Когда история воплощается, она отбрасывает человеческое воображение и противопоставляет ему действие – безжалостное и беспощадное.

В эту обстановку попадает Выготский в 1912 году. Он приезжает из Белорусской провинции (Гомель), как и десятки других молодых людей из среднеобеспеченных семей – учиться. Он приезжает почему-то, а не зачем-то, на первых шагах не имея в этом “большом провинциальном городе” ни собственных целей, ни ситуаций.

Правда с самого начала он имеет определенную личную (или личностную) позицию, активность и желание работать.*

“Последние годы его жизни были лихорадочной гонкой в соревновании с приближающейся смертью. Возможно, Выготский был последним из умирающих от чахотки гениев, для которого понятие “лихорадочный” существовало во всех значениях.

Говоря о причинах этой активности (которая пройдет через всю жизнь Выготского и в конце концов убьет его в 38 лет), можно предположить, что здесь сказалось влияние семьи и полученного домашнего образования; можно сослаться на пример двоюродного брата, можно утверждать, что таким внутренним механизмом была болезнь (Выготский, как известно, уже в 1924 году был болен туберкулезом, а предрасположенность сказывается очень рано), можно, наконец, говорить о влиянии социально-культурной ситуации, исчислять силу ее “индукции” или “заражения”, которая многих молодых людей очень рано заставляла задуматься над смыслом происходящего и искать свое дело и свои пути.

Hо в конце концов, как бы мы ни ответили на этот вопрос (скорее, тут действовали все эти и другие, неучтенные нами моменты), причины здесь не столь важны. Важно, что Выготский уже в 1912-1913 годах был личностно ориентирован, но у него пока еще не было ничего своего.

Hе было своего содержания, оно не сложилось, но был интерес (еще находясь в последних классах гимназии, Выготский с товарищами издают литературный журнал). И этот интерес, эта личная активность заставляла во что бы то ни стало искать свое место и создавать свою ситуацию.

А как, собственно, можно найти свое место и самоопределиться, особенно в обстановке “кипения жизни” и ” кризиса культуры”, которая царит в Москве в это время? Как создать свою ситуацию среди множества локальных (подчас аморфных) подкультур и мест, а, следовательно, среди множества возможных ситуаций, путей и стратегий движения и жизни?

Hетрудно представить себе провинциального мальчика шестнадцати лет от роду, ищущего, который снимает себе за 60 или 75 копеек в сутки комнату где-нибудь в Арбатских переулках или на Юсуповской улице; поступает на юридический факультет Московского государственного университета, потому что так хотел отец, а не на историко-филологический, как хотелось бы самому; покупает (а может быть, привозит с собой) две, три, пять полюбившихся книжек и начинает знакомиться с новыми.

Следует предположить, что наиболее адекватной стратегией организации жизни является последовательное вхождение в те или иные ситуации или подкультуры и как бы самоотождествление с теми или иными из них. Hеважно, как это происходит – сразу или постепенно, последовательно или параллельно. Скорее, сразу и активно, так как уже через три года Выготский пишет работу, достойную даже опытного исследователя. А ведь три года – короткий срок.

Он должен начать производить особую работу, направленную на анализ обстановки, постановку целей и задач собственной работы, выбор места, адекватного личной позиции. Это особая мыследеятельность (особый ее тип): с одной стороны, ученическая, с другой – нет (ибо производится выбор и оценка различных подкультур и различных траекторий движения).

Мыследеятельность самого Выготского, его ситуация только-только начинает формироваться относительно тех элементов культуры и организованностей мышления и деятельности, которые он выделяет и начинает стягивать воедино, в одно новое целое.

Hо обратимся к биографии Выготского, к тем отрывочным данным, которыми располагаем. Завершив семестр на юридическом факультете Московского университета, Выготский поступает на историко-филологический факультет университета Шанявского, а затем на высшие педагогические курсы при этом университете, где с 1913 года слушает лекции П.П. Блонского.

Мы знаем, что впоследствии он находится под большим влиянием поведенческой концепции научной психологии Блонского. Основы этого влияния закладывались уже в годы ученичества Выготского, и сказалось оно на ранних психологических стадиях (1924-1925 гг.), на предисловии к книге Торндайка, на работе “Педагогическая психология” (1926 г.).

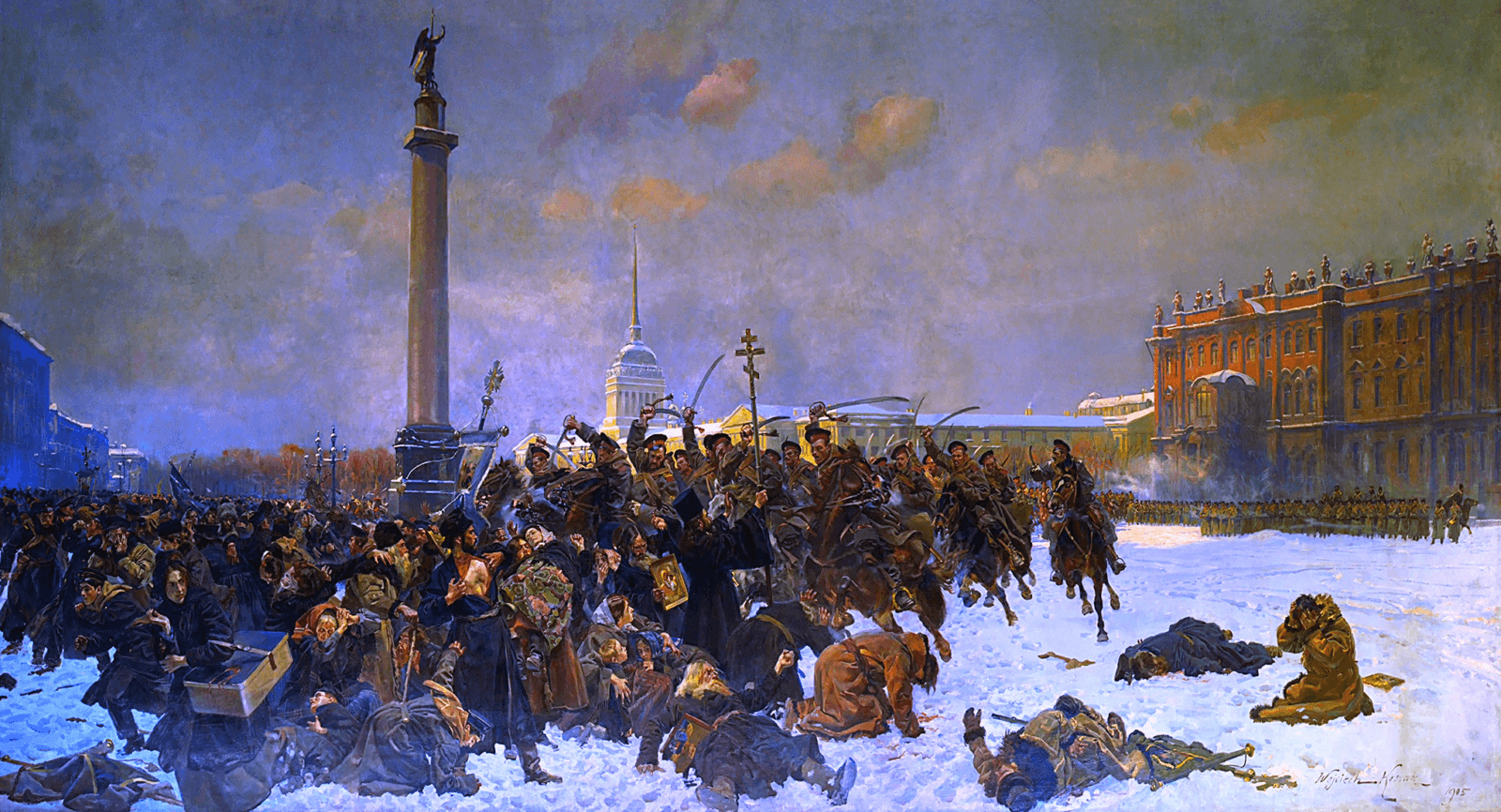

В тот же период он посещает лекции и семинары профессора В.H. Ивановского*, где изучает логику, историю философии, методологию науки. Возможно, именно проф. Ивановский передал Выготскому интерес к немецкой классической философии, который сохранился на всю жизнь, представление о неокантианском и неофихтеанском направлении в философии (в частности, о работах Эд. Кассирера). Большое влияние идей В.H. Ивановского по методологии науки прослеживается в такой более поздней работе Выготского, как “Исторический смысл психологического кризиса”, написанной в 1926 г.

Особое внимание проф. Ивановский уделял роли исторической и историко-критической работы, роли истории науки в развитии самой науки. Мы знаем, что Выготский также пронес эти идеи (конечно, в особом, трансформированном и измененном виде) через всю жизнь. Он посещает и “Религиозно-философское общество Вл. Соловьева”, а значит, находится в курсе идей символизма, русской православной философии и “сменовеховства”. Следует предположить, что большое значение имели для Выготского работы Л. Шестова.

В университете он слушает лекции Г.Г. Шпета и посещает его кружок по “этнической психологии”, слушает лекции проф. Лопатина по истории философии и истории психологии, лекции Г.И. Челпанова.

Вполне вероятно, что он также посещает лекционный курс проф. Овсянико-Куликовского и именно здесь начинается его знакомство с психологическим направлением в литературоведении, а вслед за этим с культурно-исторической школой.

Мне важно подчеркнуть, что в это время люди реагировали не столько на школы и направления, сколько на события и явления. Поэтому лекция Ю.И. Айхенвальда “Отрицание театра”, прочитанная 16 марта 1913 года, и развернувшаяся вокруг нее дискуссия, или театральная постановка, или какой-то публичный диспут – все это могло стать той искрой, которая “зажгла” Выготского и направила его первые самостоятельные шаги.

Гео́ргий Ива́нович Челпа́нов (1862, Мариуполь — 1936, Москва) — русский философ, логик и психолог. Считал, что философия есть метафизика. Особого метода она не имеет. Предмет философии — «исследование природы вселенной»; философия есть система наук, но этого не следует понимать в духе позитивизма

Я уже указывал не раз, и здесь снова хочу обратить на этот момент внимание: рассматриваемая работа Выготского стоит достаточно особняком (в этом он похож на М.М. Бахтина). В эти годы поиска и выбора Выготский живет на стыке нескольких различных движений и направлений, в то же время не примыкая и не прикрепляясь ни к одному из них. Он включается в целый ряд подкультур, но не принимает ни одной, стараясь создать что-то свое.

Попадая в те или иные локальные подкультуры, школы, направления, движения, события, Выготский в то же время всегда какой-то своей частью оказывается вовне, в другой культуре, в другой общности. Это позволяет взглянуть на каждую общность критически, выделить некоторые относительно стабильные организованности, культурные единицы и процессы их трансляции. Затем рефлексно оценить относительно прошлого (истории), настоящего (ситуации, других направлений) и будущего.

То, что я описываю, скорее всего, не есть заслуга одного Выготского. Можно предположить, что в подобной ситуации оказывается всякий, кто, не приняв какой-то одной жесткой идейной системы с ее грузом проблем, средств, приемов и методов работы, традиций и идеалов, не принял и сопутствующего груза иллюзий и заблуждений.

В этом есть свои положительные стороны, есть и отрицательные. Если бы Выготский примкнул к одной из работающих школ, отдал бы ей себя без остатка, заимствовал бы уже сложившуюся “машину”, мы бы имели другого Выготского. Это не значит, что он делал бы хуже, может быть, наоборот, лучше и больше, но он бы делал существенно иное.

Выготский выбирает свой путь и начинает творить свою ситуацию.

Но прежде он стремится осмыслить обстановку и свое место в ней. Такое осмысление всегда происходит как бы через определенные формы: будь то формы литературы, искусства, философии, науки или символические формы.

В мыслительной работе всегда присутствуют два плана. План понимания, рефлексии и вычленения коммуникативного и ситуационно-деятельностного содержания и план определенного мыслительного оформления этого содержания.

В мыслительно-теоретической действительности идет схематизация и организация представлений и содержаний, сопоставление и критика; но в то же время теоретическая мысль только тогда является теоретической мыслью в подлинном смысле этого слова, когда в ней выражается насущная социокультурная проблематика, ее напряжения, разрывы и проблемы. Это очень хорошо понимал Выготский, когда предостерегал от преждевременного теоретизирования, когда в любой работе прежде всего обращался к анализу ситуации обсуждения интересующей его проблемы.

На первом этапе всегда идет понимание и особая ситуативная рефлексия за счет включения (Выготского) в разные подкультуры и особой работы. Из каждой подкультуры, из каждой ситуации мышления или деятельности ухватываются фрагменты и элементы, которые пока не включены в собственную работу Выготского, и не связаны между собой и не определены относительно какой-то более общей системы, пока не функционализированы. Нет еще членения на материал, средства, приемы, принципы, онтологию – все эти фрагменты существуют лишь как разные элементы ситуационно-деятельностного содержания рефлексии, и они равноправны.

Теперь же необходимо перевести эту “ситуацию рефлексии” в действительность, например, теоретического мышления. Только мышление начинает функциональное структурирование и маркировку содержаний рефлексии согласно своей логике, своим понятиям и категориям, своим функциональным структурам.

Только в мышлении то или иное содержание становится либо средством, либо материалом, только в мышлении они могут быть увязаны и соотнесены друг с другом.

Возникают вопросы: действительность какого мышления это делает? Каковы ее специфические понятия и функциональные структуры? Какова логика?

Выготский должен был выбрать тему своей работы и за счет этой темы начать структурировать как уже схваченное понятое и понимаемое содержание, так и работу самой ситуационной рефлексии. При этом выбираемая тема должна была удовлетворять двум принципиальным требованиям: во-первых, это должна была быть такая тема, в рамках которой можно ставить и обсуждать острые социальные, культурные, нравственные и личные проблемы, явные недуги российского общества и самоопределяющейся личности. (Это требование обусловлено тем, что сам Выготский самоопределяется, и тем, что его самоопределение активно, тесно связано с установками на будущую работу). Во-вторых, это должна была быть тема социально и культурно значимая, более того, достаточно известная (это требование вытекает из того обстоятельства, что Выготский пишет свою первую работу; только оформившийся “мыслитель” может устанавливать темы сам, своей работой).

Обращение Выготского к трагедии Шекспира, таким образом, оказывается далеко не случайным. Образ Гамлета – это удивительно подходящий, рафинированный образ для обсуждения “идеала личности”, вопросов личного и социального действия, их отношения, нравственной проблематики, человека и мира. Всем этим проблемам, распыленным в общественном сознании (явно или подспудно стоящим), на материале трагедии Шекспира при сохранении ситуативной значимости придается удивительно принципиальная, общественно и исторически определенная форма.*

Содержание рефлексии всегда ситуативно. Действительность мышления в противоположность этому абсолютна. Переходя в действительность мышления, Выготский тем самым вынимается из ситуации. В этом смысле образ Гамлета в европейской культуре уже давно надситуативен, возведен в ранг культурного образца, и поэтому, обращаясь к Шекспиру, Выготский придает ситуативным вопросам надситуативное, всеобщее и чрезвычайно серьезное звучание. Вместе с тем сам переход от ситуации коммуникации, от ситуативности к абсолютному мышлению есть особый тип понимающей работы, особая “трасса” понимания, в которой ведущей является тип и форма мышления и мыслительного оформления.

Гамлет – это не

“…старый дворянский род, больная кровь, бессознательное сильнее сознательного, мысль сбивчивая, идущая по обочинам, восхищение красками и поклонение бутылке вина, как исход из всех трагедий”.

Гамлет – это мысль, философ, борец. Это не “лишний человек” (лишние люди лишь унылые и бледные копии Гамлета), это “личность” в большом смысле этого слова.

С другой стороны, Выготский благодаря символу Гамлета получает возможность овладеть самим собой, ответить на вопрос, что есть он сам в этом мире, разрушающемся и строящемся одновременно. Гамлет интересует Выготского не только как разрешитель общественной ситуации, но и как модель для обсуждения личных вопросов самоопределения и жизни.

Это своего рода кукла, на которой можно опробовать определенные шаги, ходы, движения, на которой можно поставить волнующие вопросы (”Кого хоть раз в жизни не тревожили Гамлетовы вопросы?” – из примечаний Выготского) и получить определенные ответы. Разыгрывая судьбу Гамлета в своем описании и анализе, Выготский фактически разыгрывает свои возможные ходы. Строит себя самого как личность.

Гамлет Выготского – это идеальный “гамлетовский тип” (нам необходимо запомнить эти слова для будущего анализа текста – “человечество движется под знаком гамлетизма, т.е. все возрастающей интеллигентности” (Ю. Айхенвальд), а не Гамлет, принц Датского королевства (в этом есть определенный проблемный смысл названия монографии, или, по Выготскому, этюда).

Что же касается значимости самой темы, то, по мудрому выражению Айхенвальда, Гамлет не только и не столько на сцене, Гамлеты, прежде всего, в публике.

Иннокентий Смоктуновский — Монолог Гамлета

Л.С. Выготский подчеркивает:

“Гамлет является художественным отражением эпохи грандиозного перелома… В такие переломные эпохи люди самой действительностью ставятся в положение, когда вопросы их личной судьбы невольно связываются с закономерностями жизни в целом. Они хотят понять причины того, почему те или иные начала одерживают победу или, наоборот, погибают”.

И ещё:

«Ему (Гамлету. — П.Щ.) приходится действовать в эпоху нравственного разложения, когда “подгнило что-то в Датском королевстве”, когда все нравственные устои порасшатались, “время вышло из своей колеи”.

Чем это не характеристика современной Выготскому ситуации? Чем не отражение российского общества 1910-1916 годов, хотя и произведенное в художественной форме более чем на 300 лет ранее этого периода, но ухватывающее его суть и мельчайшие детали?

Само собой, интерес к образу Гамлета, к трагедии в целом был повышен до предела. Обсуждения в литературе и художественной критике: З. Гиппиус, В.В. Розанов, М.Н. Розанов, А. Стороженко, Ю. Айхенвальд, Вяч. Иванов, Ю.Н. Говоруха-Отрок, Л. Шестов, К.С. Станиславский, Горнфельд и многие другие, постановка во МХАТе в 1911 году Гордоном Крэггом с исступленным Качаловым в роли Гамлета, постановка Московским художественным театром, обсуждение в периодической печати, «кулуарные» пересуды.

Для избранных представителей культурного общества, серьезно задумывавшихся над проблемами жизни, образ несчастного Гамлета всегда являлся верным зеркалом, в котором они находили черты своей нравственной природы, своих стремлений, душевных мук и разочарований.

Гамлет – это образ философски проблемный. Он становится фокусом кристаллизации при обсуждении вопросов, стоящих перед русским интеллигентом, но уже не в конкретной форме, а в абстрактно-мыслительном плане.

В Гамлете отчетливее, глубже и полнее, чем где-либо у Шекспира, поставлены вековечные вопросы… вопросы о жизни и смерти, о смысле мира и смысле человеческого бытия. Вот что неотразимо влечет к этой трагедии, вот что заставляет признавать ее вольно или невольно… величайшей трагедией, в которой с неслыханной силой и глубиной отразилась вековечная борьба души человеческой, вечные ее сомнения…

Этюд о Гамлете – это текст самоопределения в двух смыслах. С одной стороны, это та работа, на которой и за счет которой Выготский самоопределяется. С другой – это текст создания ситуации мыследеятельности.

Первоначально при самоопределении “Я” автора присутствует только в способах манипулирования другими, в выборе тех или иных “мыслителей” и оперировании их текстами. В этом проявляется точка зрения Выготского. Лишь спустя определенное время это соотнесение и оперирование текстами и идеями других начинает отображаться на самого автора и приводит к появлению собственной точки зрения и собственной позиции.

Если мы обратимся к введению этюда о Гамлете, то обнаружим, что более половины его текста представляют цитаты. Это введение являет собой снятие ситуации обсуждения проблемы Гамлета и за счет этого приводит к постановке новых целей и задач, определяющих место работы, предпринимаемой Выготским.

Поставив цели и задачи исследования и выбрав материал трагедии Шекспира, Выготский реально стоит перед перспективой: разложить книги о Гамлете и начать с ними работать. К пониманию общей социокультурной ситуации, ее разрывов и проблем, а из нее наиболее общих целей исследования присоединяется еще виденье ситуации обсуждения проблемы “Гамлета” в литературоведении, художественной критике, философии, эстетике. Теперь, в работе, необходимо эти две ситуации, эти два ряда проблем соотнести и связать и фактически переосмыслить шекспировскую трагедию о Гамлете, принце Датском, и весь корпус работ о ней с точки зрения актуальной социокультурной ситуации.

Тексты – единственный материал для Выготского. Hужно их понимать, схематизировать смысл, анализировать культурные представления и парадигмы осмысления образа Гамлета, организовывать, сопоставлять и сравнивать, критиковать, комментировать. Поэтому введение к этюду о Гамлете – это движение в представлениях об обсуждаемом предмете, которое затем сворачивается в ситуацию будущей работы самого Выготского.

Hа этом я сейчас и остановлюсь.

В постскриптуме к указанному предисловию Выготский пишет:

“…В настоящем предисловии упоминается об особой теме – чисто литературной, штрихи которой даны в примечаниях. Она должна служить как бы введением к настоящему этюду и составляет вместе с другой темой, чисто религиозной, о которой упоминается дальше (гл. 1.), предмет работы далекого будущего. Эта последняя непосредственно примыкает к настоящему этюду и следует за ним сейчас же, так что этюд занимает между ними среднее место, а все три, если будут осуществлены когда-либо, составят трилогию, посвященную религиозно-художественной проблеме “Гамлета”.

Прежде всего следует отметить тот факт, что Л.С. Выготский подчеркивает незаконченность этой работы и установку на расширение в плане указанной проблематики. Он видит себя и свою работу в гигантской перспективе. Реально предлагая этот этюд и свое решение проблемы “Гамлета”, он предлагает и “программу” работы, противопоставляя тем самым себя ситуации с ее поисками и духовным “кризисом”. При этом он отмечает, что работа носит не литературный характер – литературные вопросы лишь упоминаются.

Далее я хочу обратиться к тексту работы, рассматривая обширные приложения и комментарии Выготского как частично восполняющие недостаток литературной части; что же касается темы “религиозной”, то постараюсь достраивать ее, привлекая ряд дополнительных текстов и общее понимание социокультурной ситуации.

Какова же для Выготского “религиозно-художественная” проблема Гамлета?

Прежде всего: как видит Выготский цели и задачи своей работы? Какое место отводит этюду среди множества других исследований и подходов к Гамлету?

Я утверждаю, что Выготского прежде всего интересует идеологема Гамлета: символ Гамлета как определенное художественное воплощение особого типа личности, а именно: “гамлетовского типа”.

“…настоящий краткий этюд есть опыт истолкования трагедии как мифа, опыт в шекспировской критике первый. Исходная точка – миф Гамлета, реальность Гамлета.

Тема этюда: миф трагедии о Гамлете, принце Датском. Миф как религиозная (по категории гносеологии) истина, раскрытая в художественном произведении (трагедии)”.

Если вспомнить, как видит Выготский задачи будущей работы, то можно предположить, что основная направленность – на создание определенной идеологии личности (”религиозная” проблема). Именно в этом задачи “религиозной истины”, “мифа”. В этой же плоскости лежат цели и задачи Выготского.

Задача разработки “идеологии личности”, образцов личности, норм и парадигм поведения извечно была прерогативой особой области или сферы мышления и деятельности – культуртехники. Мифы, религиозные тексты, Библия, тексты идеологов Возрождения – все это образцы и примеры такой работы.

Тексты такого рода строятся по особым законам и должны подвергаться особому анализу.

Вот так об этом пишет сам Выготский:

“…В античной трагедии, в Библии фабула не измышляется, она не есть примерное… она есть миф, мистическая реальность. Ей принадлежит эстетический мир, из нее (второстепенно) выводятся образы, характеры, идеи и т.д. В них символ – не аллегоризм, а реальность”.

Выготский не претендует на создание своего мифа, своей особой идеологии, точнее, он видит в этом задачу будущего. Сейчас же на первый план выступает анализ мифа Гамлета, т.е. той идеологии, которая сокрыта в трагедии Шекспира, воплощена в образе Гамлета, принца Датского. Выготский не сам строит схему личности, но апеллирует к культурному образу, созданному Шекспиром в самом начале XVII века. Он выступает не как культуртехник в точном смысле слова, но как культуркритик. Он обращается к символу Гамлета как к средству-знаку особого рода, который позволяет решать и обсуждать проблематику личности.

Проблема состоит в том, что знак, символ не дан нам непосредственно. Его еще нужно увидеть в трагедии Шекспира, его еще нужно понять. Как обеспечить такое понимание? Как прорваться к “мифу” Гамлета и тем самым овладеть собственной личностью? Для Выготского это проблема.

“…Этот этюд и был вначале задуман, как в форме описания игр воображаемого, вымышленного, фиктивного артиста или артистов. Такая форма этюда, казалось нам, должна яснее показать, что мы слышим внутри, в нашей душе… К сожалению, нам не случалось видеть в действительности артиста, который воплотил бы всего нашего Гамлета…” Значит, нужен другой путь. С другой стороны, “имеющие уши – да услышат”, имеющий “душевное ухо” читатель сам может слышать слова трагедии, ее неизреченные глаголы…”, пользуясь при этом только “интонациями критика”. Критик может передать свои внутренние интонации при чтении трагедии о Гамлете. Может быть, это позволит читателю понять и осмыслить образ.

Выготский делает и более серьезное утверждение:

“…только так можно передать переживание критика; его задача – направить это переживание определенным образом. Остальное – задача читателя.”

Культуркритик не может нарисовать схему личности, но он может обращаться к некоторому культурному образу, за счет особой технологии или техники организовать процесс понимания. Он может приподнять занавес, мешающий увидеть суть, и сказать: “Вот глядите!”.

“…Гамлет – трагедия трагедий. Все, что здесь происходит, имеет свой определенный смысл, но все это погружено в ночь. Рядом с внешней реальной драмой развивается другая, углубленная, внутренняя драма, которая протекает в молчании и для которой внешняя драма служит как бы рамками…”

Эту первую внешнюю трагедию видят все, она есть то, что можно сказать, пересказать, она есть то, что бросается в глаза. Вторая, напротив, не видна.

“…За внешним, слышимым диалогом ощущается внутренний, молчаливый. Чувствуется: то, что происходит на сцене, есть часть только проекции и отражения иных событий, которые происходят за кулисами… Это как бы внешняя трагедия, за которой скрывается трагедия внутренняя, как бы трагедия масок, за которой нащупывается трагедия душ.”

Эти слова Выготский по-разному повторяет много раз, для него в этом заложена сущность трагедии Шекспира, в этом причина всех причин, и бессмысленно пытаться объяснить ее и реально реконструировать. Если замысел трагедии состоит в особом оформлении образа Гамлета, то бессмысленно искать причины этой особенности. Миф Гамлета сам есть причина всего.

Но с другой стороны, культуртехник не может встать на путь реконструкции:

“…можно, конечно, и прямо говорить об этом “втором смысле”, но это уже тема особая, требующая особого подхода, тема, так сказать, мистическая, потусторонняя, метафизическая, допускающая к себе только отношение религиозное и выходящее за пределы художественного восприятия трагедии”.

Это работа культуртехника, а не культуркритика. Это работа созидающего, а здесь задача иная – этот “второй смысл” для культуркритика замкнут и определен существующим образом, ограничен пределами трагедии, замкнут кругом ее “слов”. Культуркритик может лишь нащупать его в словах трагедии. Нащупать невидимое:

“… Невидимое – вовсе не синоним непостижимого:

оно имеет другие ходы к душе …”

Итак, замысел этюда – оставаясь в кругу слов трагедии, за счет особых интонаций критики передавать или организовать понимание “второго” сокровенного смысла творения Шекспира, “проблемы Гамлета в широком смысле слова, мифа Гамлета.”

Что же касается так называемой “читательской критики”, то это особый прием, позволяющий отстоять “объективную возможность” предлагаемой интерпретации. Рассуждение о “читательской критике” и ее основных особенностях есть, с нашей точки зрения, лишь обоснование самого подхода Выготского, который, по его собственным словам, в “шекспировской критике первый”.

Ведь “читательская критика” – это критика непосредственная, субъективная, ни на что не претендующая. Она не связана ни личностью автора, ни его биографией, историческим и общественным положением, ни другими интерпретациями и толкованиями самого произведения. Она лишь замкнута на текст Гамлета, причем замкнута через “субъективное мнение” критика, через круг его интерпретации.

При этом “читательская критика”, как и любой другой подход, имеет полное право на существование. В художественном произведении нет единой цели, единой идеи, “всепроникающей и объединяющей формулы”, а поэтому “все идеи, вкладываемые в него, одинаково верны”.

“…критик может создать свое толкование, не озадачиваясь обязательным “опровержением” всех, существовавших до него… критик старается утвердить возможность (своего понимания – П.Щ.), не претендуя на единственность и исключительность и не занимаясь критикой критиков”.

Таким образом, Выготский получает возможность, заверенную мнениями крупных литературоведов и критиков, создать “своего Гамлета”, не задаваясь вопросами о “соответствии” его Гамлета Гамлету Шекспира. Он получает возможность стать новым автором, “не выдавая свое индивидуальное понимание за подлинную сущность предмета”:

“…В неисчерпаемом разнообразии символического, то есть всякого истинно художественного произведения, лежит источник множества его пониманий и толкований…”

Понимание Выготского – лишь одно из этого множества, мнение целиком субъективное, ненаучное, читательское, питаемое “непосредственным художественным восприятием”, чуждое всякой рационализации и объяснительству.

В то же время такая “веротерпимость”, такое признание всех и всяческих пониманий и толкований трагедии Шекспира возможно, по словам Выготского, “только в “предисловии”.

На страницах же работы его Гамлет, его понимание и истолкование становится истиной абсолютной.

Доказав объективную возможность любого подхода, Выготский субъективно признает только свою трактовку, только свое понимание:

“…Устанавливая и утверждая свое понимание, мы тем самым субъективно отвергаем все прочие, хотя объективной необходимости в этом нет…”

“…Устанавливая и утверждая свое понимание, мы тем самым субъективно отвергаем все прочие, хотя объективной необходимости в этом нет…”

И в этом залог того, что создаваемый Гамлет будет действовать новым Гамлетом.

Выготский не претендует на объективность своего понимания, как объективна всякая точка зрения, потому что она существует. Эта точка зрения не всех устраивает, “не всем нужна”, но и сам этюд, по мысли Выготского, написан не для всех, а лишь для тех, кто захочет вместе с критиком пережить трагедию о Гамлете в том же направлении, в тех же тонах. Понимает только тот, кто хочет понять. Более того, понимает только тот, кто уже сам переживает подобное, чье “душевное ухо” настроено в том же направлении, что и мысль критика.

Пережить “второй”, скрытый смысл “Гамлета”, трагедию душ, драму личности может лишь тот, кто так или иначе решает проблему собственной личности. Миф Гамлета существует только для тех, кого мы условно назвали “гамлетовским типом”.

Для них и написан этюд.

Итак, не в трагедии о Гамлете, принце Датском, а в мифе Гамлета У. Шекспира, культурном значении, символе вижу я внутренний и основной смысл работы Выготского. Тем самым он решает проблему самоопределения с помощью символа-средства, сложного культурного знака, овладевает собственным поведением и собственной личностью, а также предлагает определенный разрешитель для социокультурной проблематики. Социальная ситуация, вопросы и искания мыслящего интеллигента как бы “протаскиваются” через Выготского, осмысляются им и выливаются в образе Гамлета, “мистической фигуры”.

Выготского волнуют и тревожат “гамлетовы вопросы”, он обращается к тексту трагедии, и Гамлет, принц Датский, движимый его мышлением, отвечает…

Библиографическая ссылка:

Щедровицкий П.Г. Трагедия о Гамлете, принце Датском, Л.С. Выготского // Вопросы методологии. 1991. № 4. С. 84-92.