Такой интерпретации не чужды идеи В. А. Лефевра, Н. Г. Алексеева, но я хотел бы с самого начала подчеркнуть, что в рамках базовых методологических идей была заключена, с моей точки зрения, другая установка. Идея «рефлексии» предназначена была установить такой всеобщий механизм развертывания деятельности, который не принадлежал бы отдельному человеку и к которому индивидуум мог бы прикрепляться. Такое отделение идеи развития от человека и выделение развития МД в особую реальность было обусловлено целым рядом обстоятельств.

Петр Щедровицкий

Сказки о рефлексии

Щедровицкий П.Г. Сказки о рефлексии // Вопросы методологии. 1991. №2. C. 47-66.

1 Идея рефлексии, выработанная в методологии, не тривиальна. Сегодня, с легкой руки ММК, сам термин «рефлексия» и интерес к рефлексивным феноменам получил свое как бы второе рождение. Философы, психологи, педагоги — все теперь говорят о рефлексии, но при этом почти никто не понимает, чем понятие о рефлексии, введенное в ММК, отличается от аналогичного понятия у Локка или в немецком классическом идеализме. Сборник тезисов, изданный в Новосибирске («Рефлексия в науке и обучении»), очень напоминает «профсоюзное собрание детей лейтенанта Шмидта»: мало кто знает, что П. Шмидт был капитаном II ранга. Одна из особенностей такого расхождения понимания «рефлексии» состоит в психологизации и психологистической интерпретации понятия.

Рефлексия становится способностью субъекта или особой характеристикой индивидуального сознания. Если мы двумя ногами становимся на эту точку зрения, то развитие деятельности и мыследеятельности также начинает мыслиться под «психологизмом». Источником развития и директрисой развития становится человек, его индивидуальное сознание и его воля. В пандан к этому перекашивается и переиначивается и тезис о «бесконечности» развития. Если источником развития является человек, то «бесконечное» развитие получает характер «трансфинитности», которая переживается. Возникает мистическое толкование, особая «теософия» развития. Мало того, что «бесконечность» понимается как «несобственная», т.е. объективируется; ей приписывается непостижимость, которая переживается и формирует определенный душевный склад — рефлексию человека.

Теократический идеал Средних веков (не важно, в церковной или светской его форме), религиозно-общественный идеал в широком смысле слова — так, как он формировался с V по XI век — нес в себе и утверждал идею воспроизводства. Если в исходных идеалах Христианства и содержалась идея развития как движения к Царству Божию (т.е. во всех случаях к определенному конечному состоянию), то к XI веку это стремление уступает место стратегии и тактике утверждения и поддержания вселенской иерархии. В основу кладется непоколебимый авторитет Папы, хилиастические мечты воплощаются в догмах, а пастырский идеал апеллирует к понтификту Григория VII, потому и привлекают внимание историков, что здесь Церковь определенно встала на путь воспроизводства, и именно с точки зрения идеологии воспроизводства должна быть понята борьба церковной теократии со светской.

Вместе с тем, остановившись на идеале воспроизводства, «развитие» можно пустить только через «черный ход», через человека и его индивидуальное приобщение к изменению. Спор о свободе, берущий свое начало в столкновении Августина и Пелагия, проходит красной нитью сквозь творения всех отцов Церкви, сквозь патристику и схоластику, вплоть до протестантства, и далее. В этом плане понятие о свободе все время имело эту индивидуалистическую окраску через решение Христианской церковью вопроса о развитии. Утверждение в XI веке церковной теократии и папизма есть полное и окончательное оправдание всей идеологии Возрождения, есть фундамент индивидуализма, ибо развитие в условиях тотального воспроизводства могло найти себе путь только через человека. Когда Возрождение противопоставлялось Средним векам с их «школьной» наукой и «логизмом» и апеллировало к Античности, то это было противопоставлением воспроизводства развитию. Другое дело, что мы сегодня должны признать, что это было неправильное понимание воспроизводства и не верная трактовка развития. Протестантизм оправдывает развитие наряду с Макиавелли. Все остальные претензии Возрождения — его государственность и даже его стремление к возрождению единого языка (вроде бы, и то, и другое суть момента воспроизводства) — могут быть правильно поняты только как указания на условия существования индивидуальных агентов развития. Правовое государство, общественный договор, общение есть фон для автономных лиц, претендующих на развитие.

Философско-методологическое обоснование такого рода агента развития пришло позже. Индивидуум как канал развития сначала должен был быть постулирован; XVII век принес ему оправдание в духе философско-психологических моделей. Сама идея познания и познающего субъекта, сама идея науки или Novum organon’a, противопоставляемая «идолам» площади и рынку, есть частное «моделирование» каналов и форм развития.

В этом плане индивидуалистическая экономика меркантилизма и гносеологический субъект есть явления одного порядка, ибо возрожденный пафос должен был быть теперь оправдан вторично (ретроспективно) через задание каналов и механизмов развития. Дж. Локк, вводя свою идею рефлексии, лишь конкретизировал названные идеи как в общей философско-психологической онтологии, так и в плане конкретной психо-физиологической организации человека (здесь достаточно обратиться к его «Мыслям о воспитании»). Рефлексия не есть только «вторичное представление» — она, вместе с тем, есть орудие преодоления и развертывания представлений, находящее материал в самих представлениях низшего порядка. Рефлексия Локка есть «ключ» к развитию, найденный в человеке, «отмычка», делавшая развитие функцией человека.

Такая трактовка досталась нам в наследство от церковной и светской теократии Средних веков — но не впрямую (как у отца-алкоголика вырастает сын трезвенник). Мы уже подчеркнули, что ММК предлагал иную модель рефлексии. Вместе с тем, существует другое, на наш взгляд, не менее распространенное, понимание рефлексии как особого метода — понимание, которое сближает рефлексию с критическим методом и критицизмом в широком смысле слова. Это понимание также не схватывает важных моментов идеи и концепции рефлексии в ММК, но оно сложнее и, помимо своей психологической интерпретации, сводящей критический метод к критической установке, имеет целый ряд любопытных логико-методологических поворотов.

2 Конечно, интересно выяснить, как сложился и оформился критицизм. Последний часто сопоставляют со скептицизмом, либо проводя параллели между Кантом и Юмом (исторически), либо указывая на тотальную утилизацию фактора сомнения (скепсиса) в рамках критического метода (систематически). Ясно, что скептицизм и критицизм сильно отличаются друг от друга, и, более того, критический метод вполне может рассматриваться как гипостазирование и оформление одной, узкой части и идеологии скептицизма. Во всяком случае, имеет смысл обратиться к последнему и рассмотреть его под углом зрения рефлексии и развития. Тем самым мы оставим в стороне все вопросы психологической установки «скептика» и все аспекты психологического содержания в идеологии сомнения (тем более, что они достаточно подробно и любопытно раскрыты Г. Шпетом в его статье «Скептик и его душа»). Гуссерль различает логическую возможность теории, второй отрицает бытие и его познаваемость. Тем самым Гуссерль (см. Prolegom, парагр. 32, 33) связывает гноселогический скептицизм с метафизическим, что в общем и целом вытекает из его феноменологии и отличает его от Секста Эмпирика; у последнего тоже можно вычитать два подробных направления скептицизма, но без столь явного параллелизма. По сути дела все исследователи делают упор на метафизическом скептицизме и подвергают его всевозможной критике: действительно, поставив во главу угла референционное отношение (т.е. вопрос о соответствии мнения или знания некоторому объекту или вещи), такой метафизический скептицизм естественно движется в кругу самой исходной постановки вопроса. Отказ от «метафизики» влечет за собой крах всей скептической установки. Гуссерль идет дальше: он утверждает, что в этой ситуации нельзя поставить и подлинную логическую проблему. Причина такой логической импотенции в принципиальной ноэтиконоэматической корреляции: логические аспекты «скепсиса» не отделяются от метафизики и в логике проявляется метафизическая постановка вопроса. Вместе с тем, анализ раннего скептицизма не позволяет однозначно трактовать скепсис как автомат референционного отношения.

Ни Лотце, ни Гуссерль, ни Шпет в своей критике скептицизма не обращают внимание на то, что сами тропы, систематизированные Секстом, формируют особую действительность. Когда Секст говорит об эпохе, когда он настаивает на фиксации самого процесса движения мысли к истине или когда он говорит об исостенейе — равнозначности положений, т.е. равенства в смысле достоверности или недостоверности, — то тем самым формируется особая эпистемологическая действительность, в которой могут найти свое «место» и апории элеатов, и апоретика (проблематика) знания в широком смысле слова. Это уже не просто сомнение, но, по меткому выражению Гегеля, «мыслящий скептицизм». В этом плане скептицизм является не только реакцией на метафизику, но и сферой эпистемологического анализа; можно даже предположить, что смещение вопроса об истинности в сферу теории знания, замена «референционной концепции истинности» на «эпистемологическую концепцию» есть заслуга античного скептицизма и скептических мотивов Нового Времени.

Именно эта сторона скепсиса нашла свое выражение в критике; сомнение как метод эпистемологии и логики дал основания критическому методу. Если с этой точки зрения взглянуть на десять тропов Секста Эмпирика, то они могут рассматриваться как выделение и фиксация основных эпистемологических проблем в форме обоснования скептицизма. Отказ от доксических утверждений и выход в сферу знания развертывается и продолжается в критике. Г. Шпет прав, что здесь логико-эпистемическая постановка затемняется психологической, но в том-то и состоит дальнейший методологический ход, чтобы выделить эту сторону вопроса и придать ей принципиальное звучание. Не разделяя эти два аспекта, и Шпет, и Гуссерль практически лишают метод сомнения (критики) собственного содержания, только один сводит содержание сомнения к отвергаемому или конструируемому идеальному предмету, а другой единственным содержанием сомнения считает субъективное состояние скептика. А что, разве нельзя вывести из скепсиса собственное содержание, не сводимое к душе скепсиса? Разве нельзя сделать скепсис орудием Духа?

Критицизм точно также не задавал этот вопрос в принципиальной форме, развертываясь прежде всего в круге проблемы истинности. Критицизм в этом плане был далек от метода. Решение проблемы истинности в эпистемологическом духе несомненно способствовало формированию особого отношения к знаниям именно как к знаниям, т.е. как к чему-то временному и относительному, изменяемому и, следовательно, критикуемому. Утверждение такого отношения, несомненно, было подготовлено систематическим и систематизирующим духом XVII века, может быть, в такой же мере, как и скепсисом. Критицизм ставит вопрос о правильности и оправданности знаний, о соотнесенности их в системе, об особых способах работы с ними. Но вот этот последний вопрос ставится как бы тайком, «стеснительно». Критицизм не обращается полностью и окончательно к анализу эпистемологии как способу мышления и деятельности. Отсюда «стеснительность» оборачивается опять тем же психологизмом, апелляцией к познающему субъекту. Даже когда критицизм Марбургской школы обсуждает способы ориентирования понятий, то это выглядит как-то половинчато, стыдливо.

Здесь проходит принципиальная грань: понятие и знание могут рассматриваться (и рассматриваются реально в критицизме) как вещи особого рода, как квази-объекты, противопоставленные исследователю, а не как моменты деятельности. В своих психологических интерпретациях критический метод также говорит не о деятельности (ибо деятельность не обладает объективностью), но о состояниях сознания познающего субъекта. Это действительно составляет очень важный пункт развития критицизма и его связь с идеей рефлексии. В одном случае мы понимаем объект знания и само знание как противопоставленные человеку, в другом — как включенные в его деятельность и составляющие момент ее. В этом втором случае мы имеем подлинную рефлексию, а в первом лишь особую логику и логические переходы, в объективном плане близкие рефлексии и даже эквивалентные ей, а в субъективном плане, в плане деятельности — неэквивалентные. Именно поэтому еще не всякий критический метод равен методу рефлексии и рефлексивного анализа. Рефлексия становится методом лишь когда она направлена на развертывание определенных организованностей деятельности и устанавливает между ними отношения, соразмерно развитию. Простая логическая ориентированность на понятия и знания — пусть даже с критической установкой — не дает еще рефлексии и рефлексивного метода. Критика в лучшем случае задает разрыв между понятым, отрефлектированным и старыми схемами мышления, но на этом работа критики заканчивается. Рефлексия же предполагает не только включенность в более высокие этажи мышления (например, методологического мышления, превращающего саму рефлексию в метод), но и замыкание рефлексии на процессах развертывания деятельности и ее организованностей.

3 Концепция рефлексии, построенная ММК, опиралась на определенный историко-критический анализ. Г. П. Щедровицкий выделял ряд источников формирования идеи рефлексии, а вместе с тем ряд ситуаций, в которых формировался смысл и содержание понятия о рефлексии (очевидно, эти доклады Г. П. Щедровицкого 1971, 1972 и 1975 гг., а также дискуссия на ту же тему с О. И. Генисаретским будут опубликованы). Вместе с тем на передний план выступили задачи научного описания и анализа рефлексии; ММК предполагал построить научное знание о рефлексии, создать «рефлексию» как предмет научного мышления и исследования. Такая постановка вопроса, естественно, выводила того, кто предполагал строить такой научный предмет, в особое отношение к своей будущей работе.

Нужно было предварительно спросить, что значит построить такой предмет; в соответствии с принципами деятельностного подхода, устройство научного знания и научного предмета определялось будущими употреблениями. Вопрос смещался еще раз: речь шла уже не о нормах исследовательской и конструктивной работы, а о функциональных культурно-нормативных требованиях к продукту выполняемой работы. Мне важно подчеркнуть, что вопрос так ставился; хотя можно считать, что этот вопрос так и не был решен.

Вместе с тем, мало кто соотносит предложенные модели и схемы нормативного анализа. Задав себе вопрос о требованиях к научному знанию о рефлексии, ММК, конечно же, понимал, что само научное знание и научный предмет могут существовать и существуют в разных вариантах и типах. Из широкого перечня, включающего, по меньшей мере, 10-12 типов знаний, нужно выбрать тот, который действительно «подходит» для анализа и описания рефлексии с тем, чтобы перевести требования к знанию в принципы и правила конструктивной работы.

Отсюда возникла первая очень важная гипотеза: к анализу рефлексии нужно подходить деятельностно, и как особое явление рефлексия может быть «схвачена» только в научном предмете «деятельностного типа». Как утверждение логико-методологического толка, эта гипотеза не могла переводиться непосредственно в онтологический план. Она не означала, что рефлексия существует только в деятельности, хотя создатели модели рефлексии могли так думать и такое утверждать. При этом приемы и способы конструирования и исследования рефлексии должны удовлетворять всем требованиям и критериям собственно научного воспроизведения объектов. Поэтому нужно: 1) выявить и схематизировать все те «свойства» рефлексии, которые были зафиксированы в предшествующих философских исследованиях; 2) выбрать или построить язык, онтологические картины и понятия — одним словом средства, с помощью которых, по предположению, можно изобразить и описать рефлексию таким образом, чтобы эти изображения или описания допускали эмпирическую проверку; 3) выявить и сформулировать наибольшее число парадоксов, возникающих из-за несоответствия между выбранными средствами и схематизированными до того свойства рефлексии; 4) так преобразовать и развернуть выбранные средства (включая технику конфигурирования и разделения), чтобы в изображениях и описаниях рефлексии, построенных на их основе, были бы сняты все отмеченные парадоксы, объяснены зафиксированные свойства рефлексии и, вместе с тем, сохранялась возможность эмпирической проверки всех предложенных изображений и описаний. Только когда такая работа будет проделана, может начинаться — по мнению участников ММК — собственное научное изучение рефлексии в рамках одного или нескольких научных предметов.

Сформулированная таким образом установка и задача определяла как тот ракурс, в котором начиналось рассмотрение рефлексии, так и путь рассуждения. Рефлексия начала рассматриваться не только деятельностно, но и с точки зрения средств теории деятельности, а затем и просто в контексте деятельности и ее базовых схем и единиц. При этом, два аспекта представляются наиболее важными: 1) изображение рефлексии как процесса и определенной связи в деятельности и 2) определение рефлексии как принципа развертывания схем деятельности, т.е. с одной стороны, как формальных правил, управляющих конструированием моделей теории деятельности, а с другой — как механизмов и закономерностей естественного изменения самой деятельности. Однако, если с этой точки зрения впрямую обращаться к рефлексии — как она была представлена предшествующими философскими концепциями, то это представление оказывается слишком многосторонними и неопределенными. Философия связывала рефлексию и с процессами «производства» смыслов, и с процессами объективации смыслов в виде знаний, объектов и предметов деятельности, и с функционированием знаний в деятельности. Но уже и этого, как подчеркивает Г. П. Щедровицкий, слишком много, чтобы пытаться изобразить все это в виде какого-то одного сравнительно простого процесса или простой структуры в деятельности и, соответственно, в виде единого механизма или формального правила для конструирования и развертывания схем деятельности. Следует попытаться свести все моменты, посредством которых характеризуется рефлексия, к более простым отношениям, связям и механизмам, чтобы затем вывести их из последних и таким образом организовать все в единую систему, изображающую рефлексию во всей полноте ее вариантов и признаков.

В качестве исходной гипотезы онтологического толка ММК принял тезис, что искомые простые отношения, связи и механизмы задаются идеей кооперации деятельности. Исходя из этой идеи можно описать и изобразить разнообразные единицы актов деятельности, подыскать конструктивные правила развертывания их в более сложные системы и проинтерпретировать процедуры конструктивного развертывания на эмпирически фиксируемых процессах функционирования и развития деятельности.

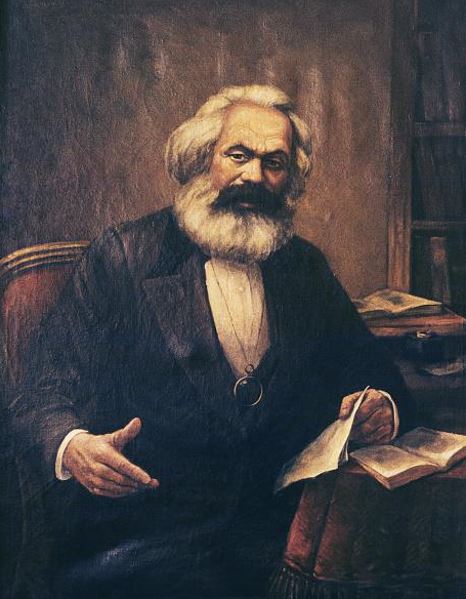

Г. П. Щедровицкий подчеркивал неоднократно, что назначение «кооперации» в трансформации разных форм человеческой культуры и сознания человека признавали многие философы. К. Маркс придавал большое значение «кооперации», указывая, что именно в ней надо искать ключ к объяснению всех форм самосознания человека. Однако, несмотря на обилие подходов к «кооперации» (в политэкономии, социологи, НОТ и теории оргуправленческой деятельности), сами связи кооперации «так и не стали предметом специального научного изучения». Это объясняется, в первую очередь, тем, что ни одно из научных направлений не выделило ту абстрактную идеальную действительность, в которой связи кооперации могли бы «существовать» и выступать для исследователя имманентно.

И наоборот, можно утверждать, что только задание деятельности в качестве особой и самостоятельной идеальной действительности дает основания для подобного подхода и развертывания собственно научных исследований кооперативных связей самих по себе и для себя.

Однако при всем том рефлексия приобрела строго определенную онтологическую интерпретацию. С использованием средств теории деятельности строится особое онтологическое или модельное изображение рефлексивного выхода. Рефлексия как бы собирается из конструктивных и модельных элементов теории деятельности. При этом в дело вступает весь категориальный аппарат теории деятельности: идея кооперации, идея воспроизводства и трансляции, оппозиция нормы и реализации, оппозиция функционирования и развития, оппозиция процесса и механизма, связь искусственного и естественного. Включая рефлексию в деятельность, ММК подряжается рассмотреть рефлексию с точки зрения основных категорий теории деятельности, определить ее в этих категориях и тем самым задать ей область и формы существования. Но это сразу усложняет ситуацию: рефлексия в силу такой постановки вопроса должна иметь «множественное существование», как бы проходить через все формы существования, задаваемые деятельностью. При этом, являясь одним из кардинальных механизмов деятельности, рефлексия находит специфическое отражение в действительности всех предметов, связанных с изучением деятельности и ее организованностей. В каждом предмете может быть создана своя особая онтология рефлексии и свои особые проблемы. Но и наоборот, те явления, которые относятся к рефлексии, лишь примысливаются к схеме рефлексивного выхода, относятся к «рефлексии» на основе интуиции и образуют некое синкретическое целое.

Включая модель рефлексии в «тело» теории деятельности, мы получили целый ряд проблем, и до сих пор в среде методологов существует установка на синтез всех имеющихся частных представлений в рамках общей теории рефлексии.

Однако такого рода синтез ни мало не приблизит нас ни к конкретному ответу на вопрос о роли рефлексии в развертывании деятельности и ее отдельных организованностей, ни к анализу того, как осуществляется рефлексия. Модель рефлексивного выхода со всеми ее сложными связями в «теле» теории деятельности не дает ответов на эти вопросы — и в этом лежит корень всех и всяческих направлений «ревизионизма».

4 Приступая к анализу процессов развертывания деятельности, выявляя роль рефлексии в этих процессах, ММК впрямую столкнулся с «диалектикой» процесса и механизма. Здесь в анализе рефлексии проявилось то достаточно известное обстоятельство, что механизм и процесс (как категориальная «пара», регулирующая мышление о «развитии») представляют собой одно целое и должны браться в единстве: грубо говоря, нельзя рассматривать «механизм» безотносительно к тому процессу, «механизмом» которого он является, и утверждать, что в таком обрывочном виде он может быть объективирован, не потеряв ни своего качества, ни своих определений механизма. Однако, ход В. А. Лефевра во многом состоял в том, что он начал рассматривать рефлексию как механизм и при том — изолированно, сам по себе. Что, собственно, можно выяснить по поводу такого объекта? Прежде всего, он представляет как процесс другого типа. Оторвав рефлексию как механизм от того процесса развертывания деятельности, который задавал все направляющие рефлексии, мы вынуждены трактовать последнюю уже не как механизм развития деятельности, а как автономный и самодостаточный процесс. Но что движется в этом процессе, что создает реальность этого процесса и поставляет материал для него? Ведь эти функции несет механизм и, значит, положив рефлексию как самостоятельный процесс, мы должны открыть и механизм этого процесса. Не происходит ли здесь того, что схемы такого типа выступают как направляющие рельсы для создания исследователя, остающегося «за кадром», не получается ли так, что сознание исследователя становится механизмом процесса рефлексии?

Если учитывать процессы развертывания деятельности, то рефлексия трактуется как механизм этого процесса и не может (не должна — категориально) браться вне целого. Если же забыть о процессах развертывания деятельности, то рефлексия остается сама по себе; как автономный процесс она может быть посажена только на человека и плюс к этому — механизмом такой индивидуалистически понятой рефлексии становится работа сознания исследователя. Возникает консциенционализм. Конечно, если бы все это рефлектировалось, то можно было бы считать все перипетии «рефлексии» моментами обычной процедуры искусственной ассимиляции: механизм рефлексии схватывается и превращается в организованный процесс, осуществляемый посредством другого механизма.

Но как раз этого-то и не было. Не было преемственности идей и понимания того, что делают исследователи.

Сознание исследователя проскакивало и проявляло себя «тайком», и схемы рефлексии (будь то вторичные представления у Дж. Локка или рефлексивные многочлены В. А. Лефевра) выступали как организованности, направляющие эти вторичные, не понимаемые и не отрефлектированные движения.

Методология попробовала тесно связать рефлексию с процессами развертывания деятельности и вернуть ей статус механизма.

В этом случае рефлексия выступает как механизм непрерывного развертывания нескольких (если можно, то и всех — и тогда как согласованное развертывание) организованностей деятельности.

В этом плане рефлексия не свободна, она связана соображениями непрерывности развития отдельных организованностей. Я уже подчеркивал, что развитие выступает не столько как рефлексивный «выход», сколько как рефлексивный «возврат» в деятельность.

Требование непрерывности и единства развития означает по сути дела требование предметного (или какого-то иного) «сплющивания» рефлексии, ее возврата и успокоения в деятельности, но такого, которое бы производило развитие этих организованностей. Следовательно, мы здесь вынуждены по-новому рассматривать деятельности — выделять не то, что именно сохраняется неизменным, а что именно развертывается. По сути дела работа механизма рефлексии должна была быть прослежена для всех типов организованностей. Если двигаться систематически, то необходимо изобразить все существующие и конструктивные моменты деятельности и все отношения между рефлектируемой и рефлектирующей деятельностями. В этом контексте, естественно, придется решать вопрос, что представляет собой развитие всех организованностей, которые возможны в деятельности, и каким оно должно быть (достаточно конкретно) для отдельных знаний, систем знаний, онтологических картин, средств, языков, методов, моделей, категорий, понятий, предметов и т.д. Это, вместе с тем, требует принципиального ответа: что есть сами те организованности.

Вместе с тем, такого рода рассудочный анализ все время наталкивается на то, что в деятельности существуют свои единицы, организмы или индивидуумы, которые непрерывно развертываются и, можно сказать, развертываются сами по себе, преодолевая сопротивление существующих норм, других организмов и т.д. Описанная выше рефлексия (учитывающая и контролирующая организованности деятельности и линии их развертывания) должна инвентаризировать весь универсум деятельности, чтобы стать механизмом развития деятельности, но при этом она осмыслена лишь в рамках практической установки и методологического мышления, учитывающего самодвижение механизмов и сфер деятельности.

Грубо говоря, помимо самоопределения рефлексии (выражающегося в энумерации организованностей) должно быть еще и взаимоопределение между различными механизмами развития мыследеятельности, где рефлексия составляет лишь один из механизмов. Для этого рефлексия должна хорошо понимать, что она суть рефлексия.

Но вот здесь-то как раз возникает масса сложностей. Прежде всего, рефлексии не достает исторического самосознания — она не ведает своего происхождения. Плохо выделены категориально-логические характеристики рефлексии и ее методологический статус. Остаются непроясненными онтологические идеи, положенные в основу модели рефлексии. Короче, «рефлексия» не рефлектирует себя и не знает своих границ — и в этом плане я вижу вторую причину той девальвации понятия о рефлексии и методологической концепции рефлексии, которая, хотим мы того или нет, характеризует современную ситуацию в области гуманитарных дисциплин. Кое-какие моменты я пытался выделить в своих предыдущих тезисах, но на двух аспектах следует остановиться и здесь.

5 Вводя схему «рефлексивного выхода», мы часто начинаем с одного действующего индивида, который из своей позиции и создает новую позицию; вместе с тем, мы можем рассматривать всю структуру, создающую взаимосвязь нескольких разных (как бы одновременно существующих и действующих) позиций. Это означает, что мы получаем две разные трактовки одной и той же схемы — процессуальную и структурную, а вместе с тем определенное соотношение и связь двух разных смыслов и содержаний: процесса рефлексивного развертывания деятельности и связей кооперации между двумя деятельностями, заданными отношением рефлексивного «поглощения». При этом можно, конечно, оставаться в рамках логики и методологии, понимая, что и первый, и второй смысл создается на моделях за счет разных интерпретаций «моментов» нашей собственной деятельности: процесса развертывания схемы и полученного продукта или структурного полагания готовой схемы. Но в то же время ясно, что развертывание деятельности ассоциируется именно с движением «человека» от одной позиции к другой — то, от чего мы хотели уйти.

Другие вопросы возникают при анализе «структуры» поглощения: почему мы, собственно, представляем рефлексию как рефлексивный охват или ассимиляцию одной деятельности другой? Конечно, основанием для этого служит тот отчетливо выявляемый и подчеркиваемый всеми факт, что рефлексия направляется на конструктивные моменты прошлой деятельности и делает их своим предметом. Но все равно остаются вопросы: что рефлексия делает своим предметом и как она это делает? И хотя мы считаем, что схема рефлексивного поглощения задает основную гипотезу и представляет собой «первое модельное определение рефлексии», мы все же склонны трактовать идею охвата как «рамку» и рассчитываем, что «внутри» будет идти дальнейший анализ и будут даны последующие определения.

При этом мы хорошо понимаем, что «переход на чужую позицию» или заимствование — это все пока лишь образ, притом — весьма неточный и расплывчатый. Конечно, существенный шаг был сделан в связи с трактовкой этих переходов как смены средств. Но тогда перейти на чужую позицию — это значит взять и использовать характерные для нее средства. Если человек (или исследователь) этими средствами не владеет, то и встать на соответствующую позицию не может — такой «канал» рефлексивного выхода, а значит и такой «канал» развертывания деятельности закрыт. Но ведь такая трактовка меняет смысл самой проблемы, ибо главным становится соотнесение и объединение разных групп средств в процессах деятельности. Это меняет смысл и значение схем кооперации. Более того, рефлексия, представленная как выход и поглощение, лишь соотносит две группы средств и может ставить задачу связать их друг с другом. Конечно, находясь в позиции теоретика деятельности, мы знаем, что объектом рефлектирующей деятельности является деятельность первого индивида, и этим очерчены и заданы границы возможных здесь предметов. Но как именно будет представлен этот объект, в виде каких предметов — это зависит опять от средств, которыми располагает рефлектирующая позиция. При этом может оказаться так, что представления и средства легко соединяются и соотносятся — но тогда не нужна рефлексия. Если же их нельзя соотнести в принципе, то рефлексии просто не может быть. Значит сама рефлексия заключается в установлении этой связи, т.е. в разработке мета-средств, позволяющих ее установить, в создании таких средств, которые позволяют сплющить рефлексию.

Мы здесь выходим к тому, что свое разрешение рефлексия во всех случаях получает в мышлении, однако не ясно, что это должно быть за «мышление». Если развертывание деятельности зависит от рефлексивного возврата, то главный вопрос: что приобретено за счет выхода, какие мыслительные средства и представления удалось «захватить» в мышлении и годятся ли они для развития мыследеятельности. Тем самым мы опять ставим рефлексию в контекст более широких процессов и должны рассматривать именно их. Апеллируя к мышлению, мы выходим к такого рода ситуации, где рефлексия уже по сути дела не нужна (во всяком случае в ее единственности и необходимости): тот же самый результат (как в плане синтеза средств, так и в плане развертывания мыследеятельности) может быть получен мышлением путем чисто конструктивного развертывания данных организованностей. И, наоборот, сама по себе рефлексия без этого конструктивного продолжения и завершения не дает необходимого результата и продукта. Этот ход можно развертывать двояко — с одной стороны, можно так и таким образом задавать саму развертывающуюся деятельность, чтобы все линии конструктивного преобразования были достаточно ясны. Если мы рассматриваем предметно-организованную деятельность, то она имеет четко очерченную воронку возможных траекторий развертывания в соответствии со схемой предметной организации, с другой стороны, можно выделять особую мыслительную технику — аналога рефлексии, которая бы выполняла ее функции, оставаясь при этом мышлением.

Конечно, здесь возникают все те размышления об ограниченности такого рода конструктивного мышления. Техника проблематизации, претендуя на то, чтобы вытеснить рефлексию, выполняя ее функции, все же не может оставаться чистым мышлением; проблематизация предполагает моменты мыследействия и коммуникации. Значит, постулировав линию развертывания и конструктивного завершения рефлексии в мышлении, мы тем самым выходим из узких рамок схем кооперации.

Можно двигаться и иначе. Мы можем, конечно, спросить, существуют ли такие организованности деятельности и такие процессы их изменения и развития, которые могут обеспечиваться только рефлексией и не могут быть обеспечены никакой конструктивной процедурой, но и здесь мы нарушаем принцип кооперации, ибо отказываем рефлектирующей деятельности в статусе деятельности, оставляем ее на уровне рефлексии.

6 Процедура т.н. рефлексивного «поглощения» задается относительно «актов» деятельности — как особый тип связи этих актов. Вроде бы, на первый взгляд, здесь не может идти речи о том, чтобы ассимилированные акты выступали в качестве объектов деятельности для ассимилирующих актов — это бы выводило нас за рамки рефлексивного мышления. Но тогда встает вопрос, почему мы задаем отношение рефлексивного поглощения, а не ставим эти акты рядом. Одним из конструктивных завершений рефлексии является сама теория деятельности и все представления об «акте деятельности»; исходя из разнообразных результатов рефлексии, следовало задать в онтологии теории деятельности такое «объективное» изображение, которое бы содержало в себе все возможности развертывания, задавая тем самым пределы рефлексии. Поскольку для ММК в тот момент все, что «существовало», существовало в деятельности, то нужно было задать схеме рефлексивного поглощения такую единицу, которая позволяла бы на следующих шагах задать как «существующий» объект любого знания.

В этом пункте концепции рефлексии все еще сказывалась естественно-научная, теоретическая установка. Сейчас мы задаем схему «шага» или рефлексивного перехода, где «прошлое» и «будущее» заданы как «пустые места». Вместе с тем, можно было оставить в стороне исходное отношение «знание — объект знания» и считать, что знания не столько извлекаются из объекта, сколько развертываются из других знаний, и именно это развертывание задает и создает рефлексивно охватываемые «объекты». Тогда рефлексия выступает как особое отношение между знаниями разного рода — знаниями об объекте деятельности и знаниями о самой деятельности. Здесь мы подошли к самому главному.

Если теперь брать эту идею в качестве отправной точки, то вся проблема рефлексии может быть сведена к ряду простых положений и принципов:

1) Всегда, в любой деятельности мы должны фиксировать и знать, во-первых, объект деятельности, а во-вторых, саму деятельность — ее средства, операции, организацию и т.д.

2) Эта двойственная ориентация знаний обеспечивалась на первых порах (и впоследствии) сочетанием «прямого» и «рефлексивного» отношений; другими словами, функция и смысл рефлексии заключалась в том, чтобы вдобавок к «прямым» знаниям об объекте дать еще знания о деятельности.

3) После того, как были построены сложные системы гносеологических, эпистемологических и, наконец, теоретико-деятельностных знаний — сама рефлексия, ее механизм и продукты существенно изменились; она начинает сама подменяться особой системой теоретико-деятельностных знаний и процедурами ее развертывания.

4) Этот момент не исключает рефлексию как таковую; он просто сдвигает ее: теперь основная задача состоит в том, чтобы в мышлении и через мышление «выбрать» из упомянутой системы необходимые знания о деятельности и связать их с соответствующими знаниями об объекте (или построить соответствующий объект). В рамках этого мышления, несущего рефлексивные функции, рефлексия как таковая играет вспомогательную и периферийную роль, хотя и может в определенных ситуациях становиться важной компонентой мыследеятельности. «Выбор» знания включает в себя по крайней мере два отчетливо разделенных момента: а) выбор языка и представлений и б) эмпирическую фиксацию ситуации; и то и другое нуждается в своем рефлексивном сопровождении.

Вместе с тем, указанное обстоятельство давно было осознано в ММК: по сути дела рефлексия как специфическая связь между знаниями об объекте и знаниями о деятельности была уже выделена и даже объявлена основным моментом методологического мышления. Как мы уже подчеркивали, за счет этого исследование рефлексии сразу же ставится в контекст исследования мышления, хотя и затрагивающих рефлексию. Одна из этих проблем — граница, разделяющая «объект деятельности» и «деятельность». Как только мы вводим теоретическое представление о деятельности, начинаем строить теорию деятельности и создаем для нее онтологию, так тотчас же методологическое мышление начинает осуществляться в форме теоретического, а соединение знаний о других элементах деятельности начинает осуществляться по объектным (онтологическим) схемам деятельности. Конечно, остается вопрос: всегда ли это возможно, и не хотим ли мы опять отнести рефлексию к той сфере, где это невозможно или неправомерно. Однако, если мы покидаем сферу деятельности (относительно которой бралась рефлексия) и выходим в сферу мышления, то здесь сам вопрос о рефлексии, ее месте и статусе нужно ставить особо. Исследование рефлексии здесь граничит с анализом онтологической работы, эпистемологии, знаний и логических норм (в широком смысле слова). Если мы обращаемся к сфере мышления, то нужно ответить: что делает рефлексия с объектом, со знанием и с логическими нормами, как она может в них отражаться или фиксироваться?

Идея деятельности состояла в том, что мы устанавливали две ортогональные плоскости: одна составляла плоскость объектов, другая — плоскость деятельности, в частности, кооперации. Тогда наличие этих двух плоскостей как бы замыкает, ограничивает все возможности рефлексии; цель и задача последней состоит в том, чтобы ставить в соответствие друг другу «точки» этих двух плоскостей. Конечно, это процедура двухсторонняя, и любую их иэ этих плоскостей мы можем развивать независимо от другой; важно только всегда устанавливать соответствие между ними. Но этот же принцип можно перевернуть: ведь вся эта система в целом, как мы пытались показать, есть формальное развитие — не только «узда» развития, но и система, имитирующая естественный процесс роста деятельности. Если такая система «оборачивания» построена, то возникает связь двух процессов — естественного роста деятельности и искусственного методологического управления за счет методологического мышления — т.е. тот самый искусственно-естественный процесс развития. При этом рефлексия оказывается лишь частным фактором развития. Если же мы начинаем рассматривать сами процессы мышления, то основное внимание следует уделять процессам идеализации, схематизации, синтеза знаний и т.д. Здесь рефлексивность и рефлексия принимает другое обличие: она становится моментом понимания и схематизации смысла, моментом идеации — полагания смысла как идеального объекта особого рода, моментом интенциональности и отнесения смысла к разным объектам или системам объектов. Из всего этого, в частности, следует, что должна быть выработана типология форм существования рефлексии, учитывающая всю совокупность связей и отношений в мыследеятельности и траектории движения отдельных организованностей (знания, объекта и т.д.) в МД. Точно так же должен быть разработан особый метод генетического конструирования моделей, воспроизводящих последовательные формы рефлексии в их относительной целостности.

Модусы существования рефлексии многообразны; рефлексия составляет «эфир» для других процессов мыследеятельности. В то же время превращение рефлексии в механизм развития требует дополнительных формальных принципов, лежащих за рамками самой рефлексии — в особых способах организации мыследеятельности.

7 По сути дела, мы снова выходим к вопросу о том, чему принадлежит эффект рефлексии — к вопросу, который никогда не ставился в явном виде, хотя ответ на него всегда предполагался. В философской традиции считалось, что рефлексия есть эффект сознания. И ММК (если следовать неопубликованным лекциям Г. П. Щедровицкого о пространстве методологического мышления в мае 1979 года) не спорит с такой постановкой вопроса и даже считает необходимым вернуться к ней — рассмотреть механизмы сознания и их роль для рефлексии. Вместе с тем, даже говоря о сознании, философы и психологи всегда подавали и трактовали эффект рефлексии как процессуальный; даже при отнесении его к сознанию за ним оставляли эту процессуальность и говорили о «процессе сознания» или «о процессе в сознании». Однако на этом все заканчивалось, ибо как процессы сознания, так и процессы в сознании являются мистикой и недоступны исследователю — во всяком случае в своей процессуальности. Г. П. Щедровицкий и ММК пытались подойти к проблеме совершенно иначе. Рефлексия здесь трактовалась как эффект смены позиции или точки зрения, эффект перехода из одной позиции в другую — и именно в этом переходе заключалась процессуальность рефлексии, а сознание играло здесь иную роль. Сознание за счет своей инерционности, если хотите — непроцессуальности, или того, что принято обычно называть «памятью», «мнемой», обеспечивает связь, со-целостность и единство образов, полученных в этих двух позициях.

В результате Г. П. Щедровицкий получал возможность трактовать рефлексию двояко — с одной стороны, как движение, как переход от первого образа или представления ко второму, с другой стороны — как особую связь, со-целостность и единство двух представлений, полученных в разных позициях или с разных точек зрения. Это была чисто объективная (и уже в силу этого естественная и естественническая) трактовка рефлексии, полученная, вроде бы, даже без всякого участия тех форм и способов изображения, которыми пользовался Г. П. Щедровицкий. Дальше можно было прибегнуть к структурным изображениям самих позиций или соответствующих им образов-представлений и утверждать, что категориальные характеристики выразительных средств соответствуют характеристикам описываемого объекта. Конечно же, это трактовалось как обоснование, повторяющее подлинный ход мысли в перевернутом виде. Если смотреть на проблему рефлексии с «высоты птичьего полета», то этим, по сути дела, новая категориальная трактовка рефлексии исчерпывалась, но чтобы привести новые схемы и представления методологической теории деятельности в соответствие с уже существующими в традиции содержательно-эмпирическими представлениями, нужно было ответить на вопрос о критериях различия позиции или точек зрения и, соответственно, критериях различия тех образов-представлений, которые вырабатываются в этих позициях. Эта дополнительная характеристика рефлексии на первый взгляд даже кажется принципиально иной, нежели приведенная категориальная характеристика; если последняя представляется формальной и по сути дела неспецифической, то первая, наоборот, вроде бы схватывает уже существо дела (так, во всяком случае, может рассуждать предметно-ориентированное сознание). Но во всех случаях в этой установке бесспорно одно — традиционно понимаемая рефлексия уже, чем всякая связь различающихся между собой образов-представлений, а потому стоит указать какие-то дополнительные признаки, выделяющие «собственно рефлексивные отношения» из всех других. Так мог бы рассуждать Г. П. Щедровицкий — не знаю, рассуждал ли он так когда-нибудь.

Но тогда встает вопрос, где искать эти специфические признаки рефлексии. С одной стороны, в традиционных представлениях о ней, в тех культурных значениях и соозначениях, которые связывались с этим словом в истории науки и философии. С другой стороны, не менее очевидно, что раз ММК задал рефлексию как переход с одной позиции на другую (и как связь образов-представлений, характерных для разных позиций), то эти специфические признаки должны быть такими, чтобы они подходили к общей категориальной схеме введенного представления о рефлексии и могли бы действительно характеризовать различие позиций. Если брать традицию, то разумнее поначалу обращаться к прямым определениям рефлексии — именно в них должны быть зафиксированы ее отличительные признаки: «поворот мысли или сознания к самому мыслящему Я», «обращение сознания на самое себя», «поворот в сторону Я» и т.д.

Однако нужно еще превратить это определение в характеристику самих позиций или отношения друг к другу, и лишь после того, как это сделано, может быть получено достаточно содержательное представление о рефлексии, снимающее в себе традиционные интерпретации ее. Другими словами, надо еще ответить на вопросы, что такое для данных схем и представлений то «Я», на которое происходит поворот «сознания», и в чем, собственно, состоит этот поворот. Именно так может быть поставлена проблема и задача, если подходить к рефлексии предельно узко и непосредственно. Однако уже сами используемые схемы многих связанных друг с другом позиций заставляют методологическую теорию деятельности значительно расширять вопрос: чем вообще характеризуются разные позиции? какие отношения могут устанавливаться между разными позициями? и т.д., и тогда вопрос о рефлексии (в узком смысле этого слова) оказывается лишь одним из многих вопросов, касающихся возможных видов и типов отношений, с одной стороны, между позициями, а с другой — между соответствующими им образами-представлениями. Но ведь тоже самое можно спросить и в другом порядке: сначала о возможных типах отношений между образами-представлениями (или, что тоже самое, между знаниями), а затем о типах соответствующих им отношений между позициями.

Таким образом, методология и в этом вопросе приходит к характерной для нее постановке вопроса о структурах кооперации и отношениях между ними как средства анализа и объяснения различных знаний, их комбинаций и устанавливаемых (или складывающихся) между ними отношениях и связях.

А проблема рефлексии оказывается лишь одним из моментов более широкой и общей проблемы: а) семиотического анализа смысловых структур; б) логико-эпистемологического анализа знаний; в) теоретико-деятельностного анализа позиций и отношений между ними — все три плана оказываются завязанными в один проблемный узел.

Вместе с тем, анализ рефлексии как механизма развития предполагает движение в мета-слое, в ходе которого на каждый из названных планов анализа и на отношения между ними накладываются особые категориальные и логико-методологические ограничения.

Вопрос о рефлексии ставится в рамках теории деятельности и решается с точностью до теории деятельности и теоретико-деятельностной эпистемологии плюс требования развития.

То специфическое решение проблемы рефлексии, которое дает описание и анализ одного из многих отношений между позициями, складывающегося в деятельности, а вместе с тем, как одного из многих процессов развития деятельности.

8 Мы начали обсуждать и следующий шаг, который делает методология, приступая к анализу мышления (и, в частности, методологического мышления) в его отношениях к рефлексии. Здесь на передний план выходят вопросы эпистемологии, смысла и содержания, схематизации и т.д. При таком анализе нас уже не устраивают схемы деятельности — нам нужны специфические схемы мышления, относительно которых можно было бы задавать место и статус рефлексии.

Входя в сферу мышления, мы сталкиваемся с целым рядом проблем. В частности, рассматривая процессы идеализации и схематизации, нам нужно анализировать интенциональные и тенденциональные отношения, отношения подразумевания и отнесения. Здесь, конечно, можно спросить, в какой мере мы можем осознавать и фиксировать в качестве особого явления (и, тем более, трактовать в виде схем) — отнесение знаковой формы к «объекту», подразумевание «объекта», полагание «объекта» и т.д.

Ясно, что для этого недостаточно постулировать факт деятельности, указать в нем «человека» с «таблом» сознания и знак «интенции». Может так оказаться, что для этого нужно иметь обязательно два изображения объекта, соотносить их друг с другом, а затем лишь переводить это отношение в план отношения «знания» и «объекта». Однако, чтобы перевести отношения двух знаковых форм в план отношения «знания» и «объекта», нужно уже иметь это отношение как общую форму, как схему. Значит, для анализа рефлексии и ее места в мышлении не хватает собственных схем мышления в отличии от деятельности.

Более того, теперь можно чуть иначе взглянуть на проблему рефлексии. Рефлексия есть универсальный коммутатор, но при этом она пространственна. Она устанавливает отношения в топике, но при этом сама топография должна быть задана. Там, где мы имеем такую топику, там рефлексия обеспечена. Тогда на методологическую теорию деятельности нужно смотреть иначе. Сама идея позиции и позиционный анализ есть алфавит топики деятельности. Дело не в том, что схема рефлексивного выхода задает дополнительное схемное содержание помимо исходных категориальных характеристик. Сами идеи «позиции» и «перехода» есть пространственные идеи, есть топография и топология теории деятельности. Те дополнительные пространственные отношения, которые мы устанавливаем, привлекая, например, схемы «акта» деятельности, лишь конкретизируют пространство для рефлексии. Теория деятельности задает топику деятельности и основание для того частного случая рефлексии, который возникает в деятельности и по поводу деятельности. Поверх исходных пространственных схем теории деятельности может возникать особое время. Временизация деятельности также тесно связана с рефлексией. Рефлексия задает темп мыследеятельности, но схемы деятельности, привносимые мышлением, обеспечивают интенсивность мыследеятельности.

Если с этой точки зрения взглянуть на исходное определение рефлексии в философской традиции, то мы опять увидим там те же базовые характеристики рефлексии. Идея поворота сознания, идея «Я» суть топические, пространственные идеи. Английский эмпиризм, французский рационализм, немецкий классический идеализм закладывали основы анализа сознания как особого пространства. В этом контексте могут быть поняты и идеи апперцепции, и идеи бессознательного. И, кстати, в меру того, что удалось определить топику сознания, уровни сознания, «этажи», состояния сознания и т.д., рефлексия получила статус процессуальности, отвечая на перевод, переброс представлений из одного уровня сознаний в другой. «Я» есть «топ», точно также как «ясное» сознание или вторичные «представления». Заданность топики сознания и здесь оказывалась существенной предпосылкой работы рефлексии.

Однако если топика сознания и топика деятельности нам была как-то задана и описана, то этого нельзя сказать о топике мышления. Если топика развивающейся деятельности — суть схема ортогональной организации пространства — и рефлексия как механизм развития отвечает за переброс представлений с одной орты на другую, за установление отношений в ортогональном пространстве, то топика мышления еще не прояснена и уже в силу этого мы не можем анализировать роль и место рефлексии в сфере мышления. Может быть опять начать строить операционно-мыслительные ряды, где рефлексия играет роль сверх-логического коммутатора? По сути дела, участь рефлексии не завидна.

Она всегда опирается на топику деятельности или мышления, связывая и соотнося разнородное, но если такая топика установлена, то рефлексия все более и более вытесняется мышлением, логическими операциями, процедурами и т.д. Рефлексия опирается на топику, но топика вытесняет рефлексию. Эфир МД вычерчивается более сложными формами организации МД.

Однако рефлексия всегда сохранит свой статус в МД. Понимание несет смысл, а вот закрепление этого смысла — задача рефлексии. Топика формируется в мышлении и за счет мышления, но полагание топики, удержание ее и перенос смысла и содержания из одного «локуса» пространства в другой — удел рефлексии. Каждый процесс деятельности или мышления как бы пронизывается рефлексией, она сопровождает все движения в МД. Чем более сложным является МД процесс, тем больше «вес» рефлексии, тем больше она должна контролировать и удерживать.

Именно поэтому, говоря о развитии МД, мы уделяем столь большое внимание процессам рефлексии. Именно поэтому в меру того, что ОД-игра представляет собой практику развития МД, мы отдаем в ней такую большую дань рефлексии.