Петр Щедровицкий

Предисловие к VIII Чтениям памяти Г.П. Щедровицкого

Щедровицкий П.Г. Предисловие//Чтения памяти Г.П. Щедровицкого, 2002-2003 гг.: доклады и дискуссии. М., 2004. C. 7-16.

Всякая интеллектуальная, в частности, философская, концепция, как и всякий комплекс категорий или понятий, представляет собой не столько результат анализа и описания неких вне-положенных объектов, сколько осознание способа жизни, мышления и деятельности данного философа или философской группы. Это результаты рефлексии опыта мышления и форм организации коллективной (групповой) работы, выражение индивидуального или группового мировоззрения, которые имеют свой цикл жизни и свои этапы: становление, развитие, экспансия и смерть. Чем «шире» и «глубже» в экзистенциальном и социальном смысле тот способ жизни, та мыслительная практика, которую осуществляют данный философ или группа, тем обычно сложнее и ближе к универсальному соответствующее ей мировоззрение.

Эта характеристика истории мысли была хорошо понята уже в немецкой философии XIX века — в период формирования университетской философии в Европе и превращения философского знания в инструмент прикладной идеологии и социокультурной политики. Однако в философских рассуждениях обычно учитывалась лишь зависимость, идущая от практики к мировоззрению; хотя очевидно, что существует и другая зависимость — противоположная, идущая от теоретических и концептуальных представлений к практике.

Рассматривая эту вторую зависимость, можно утверждать, что «мышление» в европейской культурной традиции (вероятно, начиная с периода появления греческой философии) само представляет собой вид и тип практической деятельности. Можно говорить о существовании особой практики мышления о мире, которая превращает «знание» в особый практический продукт. Теоретик-концептуалист и философ, астроном и историк являются первыми исторически известными нам персонажами, можно сказать, субъектами этой практики, а вырабатываемое ими мировоззрение есть не что иное, как осознание подобного способа существования, «размышляющего» образа жизни и его влияния на современную им социокультурную ситуацию.

Именно отсюда в дальнейшем вытекает огромное значение науки, научного подхода, а более точно — принципа объективности в науке, философии и для философии; ценности, сформированной, как мы знаем, еще в период античности. Задача, выдвигаемая первоначально наукой (в период научной революции ХV-ХVII вв.), состояла в том, чтобы сделать частную интеллектуальную практику действительно всеобщей и универсальной. Этому предшествовали интеллектуальные поиски ХII-ХIV вв., в ходе которых происходила подготовка и отработка современных форм мышления: ассимиляция и развитие античного мышления, платонизма и перипатетики, формирование практически всех современных техник мышления.

Основной вектор развития состоял в том, чтобы сделать осознание своей собственной деятельности способом объективного познания единого и универсального мира. Познание вообще и научное познание в частности получили благодаря этому самостоятельный статус, отделились от всех существующих форм практики и, более того, сами стали особым видом практики, имеющим специфическую направленность, особый смысл и статус: они создавали всеобщее бытие.

Только в отношении этого типа практики (практики философского и научного мышления) был правомерен известный гегелевский тезис о тождестве бытия и мышления; в отношении других видов практики этот тезис имел смысл только в той мере, в какой они следовали универсалистским представлениям о бытии.

С исторической точки зрения это был небольшой отрезок времени, в течение которого наука была единой, существовала «республика просвещенных умов» и единая система общения небольшой группы людей, которая реально обеспечивала процессы обращения знания и единство мира через единство представления о нем.

Существенно подчеркнуть, что в дальнейшем ведущая роль науки в оформлении общего мировоззрения сохранялась лишь в той мере и до тех пор, пока поддерживалось единство научного производства и круг общения лиц, называвших себя учеными.

Этот период занял приблизительно чуть больше 250 лет.

Постепенно социокультурное единство науки распалось и каждая научная дисциплина, выделяясь из системы целого, выработала свою собственную картину мира и по сути дела свое собственное мировоззрение. В этот период, естественно, была утеряна и упомянутая функция науки — вырабатывать и распространять единую научно-обоснованную картину мира.

Г.П. Щедровицкий утверждал, что можно выделить ряд основных тенденций развития науки и систем знания в эту переломную эпоху:

- развитие и распространение (методологических) принципов изоляции и аналитического построения предметных форм организации знания, приведшее к дифференциации, специализации и обособлению научных дисциплин;

- «выталкивание» из сферы научного мышления «частных» методологий (определенных по типу знания или по предмету) и оформление их в виде самостоятельных философий;

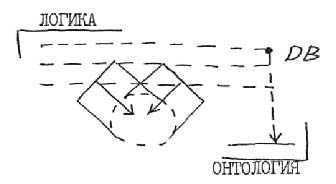

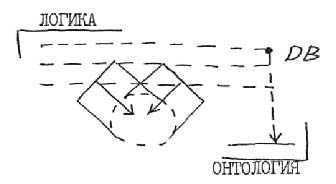

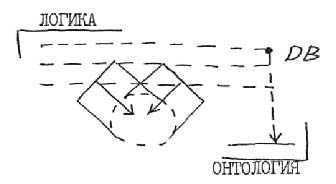

- углубляющийся разрыв связей с общими философскими разделами (особенно с логикой, этикой и онтологией) и формирование новых подходов в самой философии, преодолевающих принципы аналитической методологии и существующие стратегии образования знания;

- накопление в самих научных дисциплинах (предметах) и на стыках между ними нового эмпирического материала, разрушающего старые систематизации (как в плане существующих систем знания, так и в плане существующих принципов систематизации);

- отсутствие (осознание отсутствия) форм мышления (способов мышления, логик, методов), которые могли бы охватить и связать новый парадоксальный эмпирический материал, накапливаемый в науках;

- появление многочисленных попыток синтеза и обобщения итогов познания на уровне знания: построение метадисциплин (кибернетика, общая теория систем, тектология и др.) и единой научной картины мира (позитивизм, физикализм), впоследствии провал этих попыток.

Одновременно с процессом кризиса наук разворачивался другой, не менее значимый для эволюции практик мышления и знания процесс: процесс формирования инженерии, проектирования и технологических форм организации деятельности. Широкое распространение конструктивно-технических и программно-проектных подходов приводило, с одной стороны, к дополнительному ограничению научного подхода и формированию прикладных дисциплин, а с другой — к проблематизации философского знания, не способного ассимилировать прожективные (в широком смысле этого слова, то есть ориентированные в будущее) типы мышления и деятельности[1].

В результате происходящих изменений на передний план, естественно, стали выступать предшествующие науке формы знания и идеологии — философия, религия, социальный миф — и одновременно начали формироваться новые способы мышления и новые представления, претендующие на то, чтобы взять на себя функцию творца общего и универсального мировоззрения[2].

Г.П. Щедровицкий назвал эти способы мышления методологическими, а организованность, возникшую для формирования и выработки их, методологией. Он неоднократно подчеркивал, что долгое время методология рассматривалась не как организованность, предназначенная для развития самой себя, а как нечто используемое вовне, как средство осуществления какой-то иной работы и деятельности. С его точки зрения, это было связано, в первую очередь, с применением не-деятельностного, не-генетического и не-исторического подхода: в частности, с отсутствием задачи на подлинную разработку методов, с трактовкой их как чего-то уже существующего. Напротив, выдвижение задачи на разработку новых средств и новых методов делало необходимым самостоятельное программирование этой работы и создание саморазвивающегося организма методологии.

Несомненно, что процессы образования нового стиля и новой практики мышления должны рассматриваться как полигенез: в рамках данного подхода существует целый ряд разнородных ситуаций, требующих выработки особых методов, приемов и способов мышления, которые лишь впоследствии, в контексте историко-критической реконструкции, могут трактоваться как ситуации происхождения по отношению к отдельным элементам и организованностям методологии и методологического мышления.

Многие из этих ситуаций обычно относятся к истории философии. Отнюдь не все подобные ситуации принадлежат XX столетию — корни методологического мышления можно выявить и в Новое время, и в Средневековой философии и теологии, и даже в истории греко-римской образованности. Проект общей методологии, в отличие от Пансофии (всеобщей архитектоники [систематики] знания), по всей видимости, возникает уже в рамках так называемого Мерсеновского колледжа (важной вехой здесь являются работы Р. Декарта).

Рене Декарт (1596 1650)

Без сомнения, не стоит также ставить знак равенства между методологической революцией, происходившей, по мнению Г.П. Щедровицкого, в науке и философии в последнее столетие, и конкретной версией системной, системо-деятельностной и системо-мыследеятельностной методологии, разработанной в ММК и лично Г.П. Щедровицким во второй половине XX века.

Сам Г.П. Щедровицкий неоднократно подчеркивал, что в той мере, в какой названный способ мышления не приобрел еще законченной и завершенной формы, мы во многом являемся свидетелями процесса становления методологически ориентированной и организованной формации мышления и деятельности. А в той мере, в какой сами практикуем или стремимся практиковать методологическое мышление, мы являемся создателями современной методологии.

Работа Московского методологического (до 1962 г. «Логического») кружка как свободного объединения философов, логиков и представителей социальных дисциплин, созданного на философском факультете МГУ в 1952-1954 гг. и существующего в России и других странах СНГ в форме «методологического движения» до сих пор, должна рассматриваться как проявление названного процесса исторической смены форм и технологий мышления.

Несомненно, что специфические способы организации коммуникации между членами кружка, способы постановки и решения практических (прикладных) задач и оформляющие эти практики теоретические представления (теория мышления 1954-1958 гг., теория деятельности 1960-1965 гг., теория понимания 1966-1974 гг. и т.д.) в определенной степени были обусловлены сложившейся в СССР социокультурной ситуацией и, в частности, особым положением социальных наук и философии. Однако Г.П. Щедровицкий всегда обращал внимание на то, что в специфической (социокультурно обусловленной) форме в мышлении и деятельности членов кружка, в результатах и продуктах этого мышления проявлялась всеобщая историческая тенденция, связанная с формированием нового типа и новой практики мышления.

Выступление Г.П. Щедровицкого в кафе-клубе «Интеграл».

Новосибирск, 1967 год.

Деятельность кружка, несмотря на ее пятидесятилетнюю историю, остается все же очень скромным и локальным опытом, развертывающимся до сих пор в «лабораторных» условиях, без выхода на широкую образовательную практику и каналы массовой деятельности.

С самого начала кружок создавался для решения междисциплинарных проблем, требующих, с одной стороны, распредмечивания существующих представлений, понятий, знаний и, что самое главное, средств и методов работы, принадлежащих отдельным научным и инженерным (техническим) дисциплинам, а с другой стороны — синтеза разнопредметных и разнодисциплинарных знаний в ориентации на разрешение комплексной проблемной ситуации.

Г.П. Щедровицкий, анализируя историю кружка, всегда подчеркивал, что для организации работы в этих условиях и рамках участники кружка должны были создать на себе особую, «живую машину» решения проблем; они должны были превратить методологическую работу в особую практику и сделать так, чтобы методологические знания и понятия вырабатывались как особая форма осознания этой практики.

Само понятие практики в этом контексте чрезвычайно сложно. Практика решения проблем должна была включать в себя мышление (индивидуальное и коллективное), коммуникацию, понимание (взаимопонимание), рефлексию и мыследействие; она должна была опираться на принципы развития (саморазвития), самоопределения отдельных участников и коллектива в целом, целеполагания и самоорганизации; эта практика должна была использовать интеллектуальный потенциал сплоченной социальной группы — кружка и его отдельных участников.

В рамках названной практики, естественно, возникал целый комплекс внутренних проблем: начиная от проблемы авторства (прав интеллектуальной собственности) и кончая психологическими проблемами отдельных людей, вовлеченных в процессы экспериментирования над своими собственными интеллектуальными возможностями.

Вместе с тем, как мы уже подчеркивали, многие теоретические и концептуальные представления, разработанные в рамках Московского методологического кружка и его отдельными участниками (в том числе и вышедшими после получения базового образования за рамки кружка), являются ни чем иным как осознанием и объективированным описанием существующих в кружке технологий и практик организации мышления и деятельности. Они не могут быть адекватно поняты вне изложенной выше взаимосвязи и взаимозависимости форм организации жизни и практики коллективного мышления и содержания соответствующих понятий и представлений.

В частности, можно упомянуть принцип многих знаний и схемы «замещения», положенные в основу программы построения содержательно-генетической эпистемологии, идею «шага развития», методологическую концепцию управления и совокупность представлений о «коллективной мыследеятельности» — представлений, которые отразили практику интеллектуальных игр разнопредметных (разнодисциплинарных) специалистов при решении общей проблемной ситуации, оконтуренной за счет использования техник методологически организованного понимания и рефлексии.

Таким образом, за 50 лет существования сплоченная (хотя и меняющаяся по составу) группа людей, составляющих ядро ММК:

- породила определенный стиль жизни и традицию, свои мировоззрение и идеологию, специфическое отношение к официальной идеологии, формы взаимоотношений и коммуникации, организации работ, способы подключения новых членов;

- создала особое смысловое поле, свой язык, координированную сеть понятий и представлений и, что самое главное, определенный набор программ и проблем;

- инициировала логико-методологическое движение, которое в дальнейшем распалось на собственно методологическое, системное, деятельностное, проектное и игровое (движение организационно-деятельностных игр, послужившее точкой кристаллизации игрового движения).

Время жизни концепций, идей и методологем кардинально отличается от времени жизни социальных движений и социальных форм организации. Вместе с тем характеристические (значимые) времена и периоды развертывания (зарождения, расцвета и «упадка») различных организованностей мыследеятельности не только разнятся, но и пересекаются друг с другом. Нередко расцвет концепции проходит в совершеннейшей тишине и незаметно, а то, что проходит на глазах и в шуме, — это не расцвет концепции, а период прокламирования программ реализации уже сформированных интеллектуальных продуктов или социализации конкретных людей.

Часто мы имеем дело с перманентными вспышками идеологической активности, вызванными различными внешними и внутренними причинами: сменой материала анализа, области приложения, появлением новых понятий, приходом новых людей, изменениями социокультурной обстановки.

Кризис методологического мышления и образа жизни провозглашался неоднократно и по разным поводам. На моей памяти впервые этот факт был «обнаружен» Сергеем Наумовым и проявлялся, с его точки зрения, в установке на натурализацию деятельностных представлений (он назвал это «вторичным натурализмом»). С тех пор тема «кризиса методологии» поднималась многократно: провозглашалась утеря содержания, то, что методология «проиграла перестройку», распад движения, конфликт лидеров ключевых групп, факт ухода «методологов» в консультирование и политику и т.д.

Мне скучно обсуждать эту тему. В гораздо большей степени меня интересует обсуждение исторического смысла и значения разработок Г.П. Щедровицкого и ММК. И здесь, действительно, на рубеже 90-х годов наметилась некоторая ситуация с проблемами. Описанная выше «капсулированность», замкнутость рефлексии на себя и в определенном смысле «герметичность» методологических представлений, на мой взгляд, стали основанием для роста социокультурной замкнутости. Методологическое мышление оказалось (частью по объективным причинам — в силу «скорописи мысли» Г.П. Щедровицкого, — но в гораздо большей степени в силу субъективной позиции ряда представителей методологического движения) закрытым как для исторического исследования и критики, так и для диалога — реального или имитационного — с другими системами представлений.

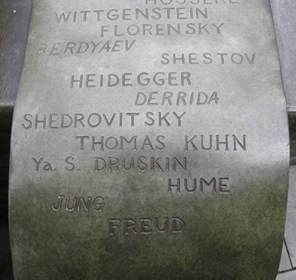

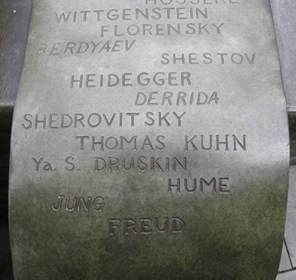

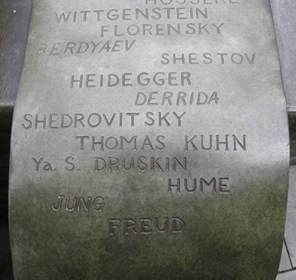

Именно поэтому в 2001 г. я предложил уйти от складывающейся традиции сугубо «внутренних», «воспоминальных» (и уже в силу этого непонятных для любого внешнего участника) обсуждений небольшой группой «истинных последователей» СМД-подхода — традиции, проявлявшейся, в том числе, в тематике и форме организации ежегодных чтений памяти Г.П. Щедровицкого. Я предложил поставить на повестку дня задачу сопоставления основных идей и всего наследия Г.П. Щедровицкого и ММК с ключевыми философско-методологическими школами и мыслителями XX века, как отечественными, так и зарубежными, такими как Бахтин, Выготский, Шпет, Франк, Ильенков, Петров, Мамардашвили, Башляр, Мерло-Понти, Сартр, Фуко, Делез, Деррида, Хабермас, Хомский, Остин, Пирс и другие.

Мои усилия, предпринимаемые в данном направлении, были обусловлены двумя группами мотивов: организационными и исследовательскими.

Во-первых, я считаю, что в период, когда Россия возвращается в большую историю, все более и более плотно включаясь в процессы глобализации экономики и политики, необходимо опереться на свою, отечественную философскую и методологическую традицию, которая может быть сопоставима по задачам и результатам с лучшими и наиболее известными мировыми прецедентами в этой области. Как гласит известная пословица: встречают по одежке, а провожают по уму.

Конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, отечественного образования и проектного потенциала, с моей точки зрения, предшествует конкурентоспособность в деле постановки и решения мировых проблем. А это всегда было задачей особых областей деятельности, отвечающих за формирование общего мировоззрения и тренировку мышления.

Во-вторых, я хочу для себя получить ответ на следующий вопрос: в чем непреходящее значение работ Г.П. Щедровицкого и ММК? Что он сделал действительно уникального, входящего в пантеон мировой интеллектуальной истории, а что, напротив, напоминало открытие «деревянного велосипеда» (похоже на то, как у других, но не ездит)? Что было важно и осмысленно лишь в дидактической или полемической рамке, обусловленной спецификой социокультурной среды бывшего СССР, а что должно становиться предметом специальных исторических и историко-критических исследований для новых поколений адептов методологического мышления и СМД-подхода?

За прошедшие два года я услышал два основных возражения против сформулированной мною задачи: о вредности сопоставления с «загнивающей философией» и об отсутствии методологии компаративного исторического анализа.

Одно из ключевых возражений состояло в том, что сопоставление основных идей Г.П. Щедровицкого и ММК с философией является-де нарушением не только буквы, но и духа основных интеллектуальных установок методологического движения; что методология и методологическое мышление строилось на отрицании не только всей современной философии, но и на принципиальном отрицании философского способа мышления вообще. Частично я даже сам подтвердил это мнение в своем вступлении, реконструирующем некоторые аспекты истории ММК.

Однако я достаточно четко понимаю, что если где и хотел бы социализировать и институционализировать результаты своей работы Г.П. Щедровицкий, то, без сомнения, в сфере философии и ее основных дисциплин — в логике, учении о категориях, онтологии… в гораздо большей степени, чем в педагогике, теории и методологии управления или теории игр. Прежде всего потому, что всю свою жизнь он пытался размышлять о целом…

Что касается второго возражения, то можно согласиться, что сегодня у нас нет разработанной онтологии для проведения подобных компаративных исследований — социального и культурного контекста, проблем и процессов проблематизации, понятий, категорий и схем, основных интеллектуальных результатов, полученных различными школами и отдельными мыслителями. Однако я всегда исходил из того, что методологическая работа как раз и начинается в ситуации фундаментального разрыва и дефициентности имеющихся средств новым задачам. Поэтому надо просто построить подобную онтологию и соответствующий набор инструментов реконструкции, интерпретации и истолкования!

Примечания

[1] Здесь нет возможности подробно останавливаться на версиях истории и перипетиях взаимодействия научного, философского, инженерного и проектного стилей мышления в интеллектуальной культуре XIX и XX вв. Важно, что, по мнению Г.П. Щедровицкого, методологический способ мышления формируется на «пересечении» названных типов мышления, позитивно усваивает принадлежащие им технологии мышления и стремится разрешить накопившиеся проблемы и противоречия.

[2] Соответственно этому предшествующий период развития философии можно разделить на ряд стадий или этапов. Первый из них характеризуется тем, что в рамках философии и в ее системе формируется наука, которая еще не претендует на выработку мировоззрения; второй — тем, что наука и научный стиль мышления уже непосредственно влияют на философию и трансформируют ее, создавая особую установку и особую идеологию, направленную на выработку собственно научного мировоззрения; третий этап характеризуется тем, что наука сама начинает претендовать на то, чтобы быть мировоззрением (резче всего это выражают, с одной стороны, Гильберт, сказавший, что математика сама себе философия, а с другой — идеологи позитивизма [и диалектического материализма], утверждавшие, что наука станет всеобщей идеологией и мировоззрением). Плюс к этому складывается идеология сциентизма. Наконец, четвертый этап начинается тогда, когда научная идеология, выступающая как мировоззрение, начинает сравниваться по этой функции с философией и другими формами идеологии и в силу этого начинает критиковаться и разрушаться из-за несоответствия этой функции.

Библиографическая ссылка

Щедровицкий П.Г. Предисловие//Чтения памяти Г.П. Щедровицкого, 2002-2003 гг.: доклады и дискуссии. М., 2004. C. 7-16.