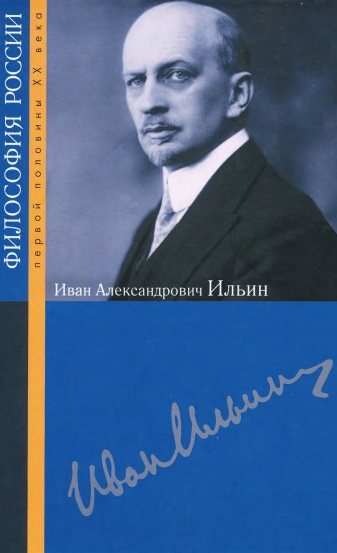

Иван Александрович Ильин родился 28 марта 1883 г. в Москве. Учился первые пять лет в Пятой Московской гимназии, последние три года в Первой Московской гимназии. В 1901 году окончил гимназию с золотой медалью, получив классическое образование, в частности, знание латинского, греческого, церковнославянского, французского и немецкого языков.

В 1906 году окончил юридический факультет Императорского Московского университета и остался работать там же.

В 1909 году — приват-доцент кафедры истории права и энциклопедии права.